Radiokulturhaus ORF Ö1 Beispiele

9. September 2011 (17 Min.)

„Der blinde Fleck“ von Christine Velan

Redaktion: Edith-Ulla Gasser

Auszug gelesen von Daniela Golpashin

Autor: Christine Velan

David McNeil über die Kindheit mit seinem Vater Marc Chagall, die Decke der Pariser Oper und das schwierigeVerhältnis seines Vaters zu Picasso

In der Pariser Garnier-Oper lehnt David McNeil an der Brüstung des vierten Ranges.Er steht in Schwindel erregender Höhe, unmittelbar unter dem Gemälde derKuppel, das sein Vater, Marc Chagall, vor 40 Jahren schuf. Lange und schweigend betrachtet er die berühmte Decke: In Chagall’scher Leichtigkeit schweben Liebespaare, Blütenkränze, Blumensträuße, Esel und Engel um den mächtigenLüster aus Kristall und Bronze. Chagall unterteilte die 220 Quadratmeter in fünf Farbfelder, die jeweils zwei Komponisten gewidmet sind: Rot für Ravel und Strawinski, Weiß für Rameau und Debussy, Grün für Berlioz und Wagner, Blau fürMussorgski und Mozart. Auf gelbem Grund entdeckt man einen blauen Schwan ausTschaikowskis Schwanensee und leichtfüßige Ballerinen in bunten Tutus aus AdamsBallett Giselle. Und hie und da zwischen den Allegorien Pariser Wahrzeichen:der Eiffelturm in Blau, der Arc de Triomphe, die Place de la Concorde und das Opernhaus in Rot. Nachdem David McNeil sich geduldig fotografieren ließ, wirft er dem Fotografen ein großes, weißes Leinentuch über den Kopf, das zum Aufhellen diente. Er stachelt ihn an, als Phantom der Oper durchs leere Pausenfoyer zu laufen. Der Fotograf rennt mit ausgestreckten Armen als Gespenst los und David McNeil lacht. Ob er wohl weiß, dass sich einst hier oben, wo er soeben noch stand, ein Unfall ereignete, der Gaston Leroux zu einer Episode seines Phantoms der Oper inspirierte? Eines der Gegengewichte des sieben Tonnenschweren Lüsters hatte sich gelöst und erschlug eine Zuschauerin angeblich gerade auf Platz 13 des vierten Ranges.

Was empfinden Sie, wenn Sie dieses Deckengemälde betrachten?

Heute ist ein besonderer Tag. Es ist das erste Mal, dass ich es fast alleine sehe.Denn entweder habe ich es mit den Arbeitern gesehen, die es anbrachten, oder mit Publikum und dem General de Gaulle, wo jeder im Stehen applaudierte und“Bravo, Bravo!“ schrie. Was für eine schöne Idee, sich hier zutreffen! Ich danke der Zeitung. Aber ich brauche die Decke nicht vor Augen zuhaben. Wenn ich die Augen schließe, dann habe ich das Gemälde im Kopf. Ich habe gesehen, wie es in Bleistiftskizzen auf Papier entstand. Ich habe mit ihm gelebt. Die Grundierung, die mein Vater für die Entwürfe benötigte, bekam mal wieder ich während meiner Sommerferien in Les Collines, in Vence, aufgebrummt.

Haben Sie oft Bilder Ihres Vaters grundiert?

Das Grundieren gefiel meinem Vater gar nicht. So wurde das häufig zu meiner Aufgabe. Da es mir mehr Spaß gemacht hätte, an den Strand zu gehen, setzte er eine raffinierte Strategie ein. Er erklärte, die Blätter würden davonfliegen, wenn sie vollständig mit Farbe bedeckt seien. Er ließ Auguste, unseren Chauffeur und Mann für alles, aus großen Papierrollen Bogen im Format von 50 mal 60 cm zuschneiden. Wir öffneten die Fenster, und ich begann mit der lästigen Arbeit. Ich malte und malte in Grün, Rot, Gelb, sorgfältig und unermüdlich, damit ja kein Eckchen weiß blieb. Doch ich konnte die Farbe noch so gründlich auftragen, kein einziges Blatt flog jemals davon. Ich sagte meinem Vater: Es funktioniert nicht. Er ermunterte mich: Versuch es weiter, hier, versuch es mal mit Orange. Ich malte weiter und selbst nach fünf, zehn Bogen geschah nichts. Mein Vater lächelte: Wahrscheinlich ist es heute zu heiß, wir versuchen es morgen wieder.

Können Sie Ihren Beitrag hier an der Decke noch festmachen ?

Ich weiß es nicht genau. Aber da ich den blauen Hintergrund gemalt habe, muss es hier diese Fläche in Blau für Mozart mit dem die Zauberflöte spielenden Engel sein.

So entstand das berühmte Deckengemälde gar nicht an der Decke der Oper, sondern im Atelier?

Als der französische Kultusminister André Malraux in den sechziger Jahren meinen Vater bat, dieses Deckengemälde anzufertigen, akzeptierte er es nur unter der Bedingung, dass es zerlegbar sei. So bemalte er die Decke wie eine riesige, in Stücke geschnittene Apfeltarte oder Pizza. Erst vor Ort wurden die Ölgemälde aufgezogen und zusammengesetzt.

Erinnern Sie sich an den Abend der Einweihung?

Der Empfang war ein Riesenerfolg. Als mein Vater die Operntreppe emporstieg, bildete das Gendarmeriekorps ein Ehrenspalier. Mein Vater saß neben Madame de Gaulle in der Loge, die eigentlich Staatschefs reserviert ist. Mich hatten sie oben auf der Galerie abgesetzt. Mein Vater war äußerst empfänglich für Ehrungen. Ich glaube, dieser Abend war einer der größten und schönsten in seinem Leben. In Erinnerung daran hat er das Pariser Opernhaus später mehrfach in seinem Werk verewigt.

Was für ein Mensch war Chagall ?

Mein Vater war ein sehr naiver Mann. Er hat anderen kaum jemals etwas zu Leide getan. Und wenn doch, dann aus vollkommener Naivität. Er konnte die Leute mit seiner Naivität geradezu um den Finger wickeln. Und dann noch seine strahlenden Augen, seine slawischen Seite und sein russischer Akzent, den er beibehalten hatte! Wenn man 50 Jahre woanders wohnt, kann man so eine Aussprache, so einen Tonfall durchaus ablegen. Aber es war bei ihm nicht aus Berechnung. Die Naivität ist dem Engelhaften sehr nahe. Deshalb habe ich mein Buch über die Kindheit mit meinem Vater „Auf den Spuren eines Engels“ genannt.

Sie sind Autor mehrerer Romane. Warum haben Sie erst jetzt, im Alter von 56 Jahren, Ihre poetischen, ironischen Kindheitserinnerungen geschrieben?

Aus Bescheidenheit, vielleicht auch aus Scham. Wenn man das Leben mit einem berühmten Mann erzählt, kann das schlecht aufgenommen werden. Ich wollte meine Kindheit nicht niederschreiben. Aber ich las das Buch von Marina Picasso, in dem sie beschreibt, welche Hölle es war, mit ihrem Großvater zu leben: Picasso, das egozentrische Monster voller Boshaftigkeit. Ich hatte Lust, für meinen Sohn nur drei Seiten zu verfassen, um ihm zu zeigen, dass nicht alle berühmten Männer Monster sind. Ich habe mit meinem Vater wunderbare Glücksmomente erlebt. So hielt ich einen dieser Tage am Strand mit ihm fest: Er holte dort seine Schachtel mit den Pastellkreiden hervor, jene, die in ihrer Hülle in der Mitte immer brechen. Wir zauberten Fische, Vögel, Hähne, Esel, junge Frauen und Sirenen auf die Steine. Danach warfen wir die bemalten Steine wieder ins Wasser. Sie wurden zu Gemälden für die Quallen. Nach diesen Seiten kribbelte es in meinen Fingern. Mein Sohn hat mich bestärkt weiterzumachen. Das war für mich wie eine offene Tür. Ich war glücklich, meine glücklichen und unglücklichen Momente erzählen zu können. Die nostalgischen, traurigen Passagen habe ich später aber weggelassen.

Wie zum Beispiel?

Mein Vater war fast 60 Jahre alt, als ich geboren wurde. Ich habe keinerlei Erinnerungen an einen Fußball-Vater. Ich habe auch auf alle meine Verletzungen verzichtet, die es während der Trennung zwischen meinen Eltern gab. Und auf alles, was für ein Kind verletzend sein kann.

Ihre Mutter, Virginia Haggard, schrieb 1986 in „Sieben Jahre der Fülle. Mein Leben mit Chagall“, dass Ihr Vater trotz der starken gefühlsmäßigen Bindung Ihnen gegenüber eine distanzierte Haltung einnahm, die später zur Entfremdung führte.

Das Kind akzeptiert die Distanz, denn es weiß nicht, dass es etwas anderes gibt.

Bestimmte diese Distanz von Anfang an das Verhältnis zu Ihrem Vater?

Ich habe erst später angefangen, diese Distanz zu spüren. Als er mich als Baby von drei oder sechs Monaten sah, sagte er schon zu meiner Mutter: „Eines Tages wird er trinken und rauchen und er wird in Bars gehen, wo Frauen sind!“ Mein Vater hatte die große, große Angst, dass ich so wie Paulo Picasso werden würde. Paulo, war ein junger Mann, der viel trank, jeden Abend ausging und sturzbetrunken morgens um 5 Uhr von zwei Gendarmen nach Hause gebracht wurde. Je mehr ich heranwuchs, je mehr ich mich dem Erwachsenenalter näherte, desto mehr hatte mein Vater Angst vor mir, desto mehr entfernte er sich von mir.

Hat er Sie als Kind gerade noch, als Erwachsener überhaupt nicht mehr akzeptiert?

Das Ende kam mit dem Verschwinden der Kindheit, mit 14 Jahren. Wenn es mir heute gelingt, diese Zeit aus der Distanz zu betrachten, dann denke ich: An diesem Ort hier, wo wir jetzt sitzen, wenden jeden Abend 2 000 Menschen den Kopf nach oben, um das Deckengemälde anzusehen. Bin ich wichtiger als die Decke der Oper? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann sage ich mir: Vielleicht war dieser Mann eher dazu geeignet, Millionen von Menschen zum Träumen zu bringen, als einfach ein Kind zu streicheln.

Hieße das, dass man neben einem Genie selbst keine Daseinberechtigung mehr hat?

Nein, das heißt, dass man bescheiden zurücktritt und sich in den Schatten stellt. Wenn jemand dieses wunderbare Genie hat, geht das immer auf Kosten von jemandem. Das sind natürlich immer die Kinder. Ich kratzte nicht wie ein Hund an die Tür und jaulte. Ich überwand meinen Groll und sagte mir: Okay, du bereitest so vielen Menschen so viel Freude, mach weiter so. Ich habe mir schnell in den Kopf gesetzt, das Gleiche wie er zu tun und anderen Freude zu bereiten. Aber ich hatte nicht sein Charisma. Und in meiner Arbeit war ich sehr viel mittelmäßiger.

Warum wollte Ihr Vater nicht, dass Sie Künstler werden ?

Ich sollte Architekt werden, ein Beruf, mit dem ich meine zukünftige Familie ernähren konnte. Mein Vater hatte schon Grundstücke gekauft, wo ich Villen bauen sollte, um Geld zu verdienen. Er hat immer geglaubt, dass er arm ist.

Aber Marc Chagall war zu jener Zeit bereits ein anerkannter, vermögender Künstler.

Er wusste es nicht. Sie sagte ihm, sie hätten kein Geld.

Sie meinen die zweite Ehefrau Ihres Vaters, Valentina Brodsky?

Ja, ja. Einmal jedenfalls, als wir bei seinem Kunsthändler Aimé Maeght eingeladen waren, blieb mein Vater auf dem Parkplatz stehen. Er fragte sich, warum sich sein Händler nur mit seinem 15-Prozent-Anteil einen weißen Rolls Royce Silver Cloud III Cabriolet leisten konnte, während er selbst diese Klapperkiste, einen alten Peugeot 403 fuhr. Die Stiefmutter erklärte ihm, statt des traurigen, jüdischen Zeugs, diesen heruntergekommenen Schtetls, diesen erbärmlichen Rabbinern mit ihrer alten Thora, solle er fröhliche Blumensträuße malen. Blumen würden sich besser verkaufen. Dann könnten wir auch einen Rolls kaufen. So hat mein Vater 15 Jahre lang Gladiolen gemalt und hat nie einen Rolls bekommen. Er war naiv! So enstanden all die Blumengemälde, die man heute als dekorativen Chagall bezeichnet. Er war davon überzeugt, kein Geld zu haben.

Wie hat er reagiert, als er erfuhr, dass Sie Musiker werden?

Er war furchtbar enttäuscht. Bill Wyman, der ehemalige Bassist der Stones, hat einmal ein Buch über meinen Vater geschrieben und ihn in Saint-Paul besucht. Wyman erzählte mir, mein Vater habe ihm sehr stolz gesagt: „Wissen Sie, mein Sohn ist auch Musiker.“ So muss er darüber glücklich gewesen sein. Ich schrieb einmal ein Lied für meinen Vater, in der Hoffnung, es möge ihm eines Tages zu Ohren kommen. Denn er hörte oft Radio in seinem Atelier. Wer weiß?

Ab welchem Zeitpunkt haben Sie Ihren Vater nicht mehr gesehen?

Von da an, als ich mit sechzehn Jahren anfing Zigaretten zu rauchen. Das ertrug er nicht. Zu seinem Geburtstag schrieb ich ihm einen Brief, den er nie beantwortete. Ich glaube, dass meine Stiefmutter ihn versteckt hat. Da er nie antwortete, schrieb ich ihm auch nicht mehr. Der eine ist stolz, der andere ist dann noch stolzer. So habe ich ihn fast zehn Jahre lang nicht mehr gesehen. Eines Tages bin ich mit meinem vierjährigen Sohn zu ihm gefahren, um ihm mein Kind zu zeigen.

Wie hat Ihr Vater reagiert?

Er hat ihn sofort ins Atelier mitgenommen und genau das gemacht, was er mit mir machte, als ich ein Kind war. Er gab ihm Papier, Farben und Pinsel. Sie haben sich hervorragend verstanden. Sie waren wie Vater und Sohn. Ich war ausgeschlossen, aber ich fand es okay. Einerseits war ich eifersüchtig, andererseits sehr glücklich. Von da an sahen wir uns wieder, bis ein blöder Artikel erschien. Ich habe meinen Vater die letzten drei Jahre bis zu seinem Tod nicht mehr gesehen. Wegen eines Zeitungsartikels! Wirklich grotesk!

Was stand in diesem Artikel?

Journalisten hatten mich befragt, worin ich die Zukunft der Malerei sähe. Ich dachte, sie liegt natürlich nicht in den 90-jährigen, alten Meistern wie meinem Vater und sagte: Die Kunst wird von Videos, Installationen und neuen künstlerischen Bewegungen bestimmt werden. Der Titel des Artikels lautete dann: „Der Sohn von Chagall verurteilt die Malerei.“ Meine Stiefmutter nahm diesen Artikel zum Vorwand, um den Kontakt abzubrechen. Mein Sohn Dylan rief später einmal seine Großeltern an. Ihm wurde ausgerichtet, sie hätten keine Zeit, ihn zu sehen. Ich rief zweimal an. Mir wurde nicht geantwortet. Als mein Vater starb, wurde es noch schlimmer.

In welcher Hinsicht ?

Die Stiefmutter drohte, wenn mein Sohn oder ich ins Haus kämen, würde sie uns verhaften lassen. Und da kommen wir wieder zur Picasso-Familie: Als Pablito, dem Sohn von Paulo, dem Enkel von Picasso, der Zugang zum Totenbett seines Großvaters verweigert wurde, trank er eine Flasche Chlorwasser. Drei Monate lang ist er dann dahingesiecht. Wenn ich meinen Vater hätte sehen wollen, hätte mich die Stiefmutter von der Gendarmerie festnehmen lassen.

Was hätte sie als Grund angeben können?

Erst einmal kannte sie im Gegensatz zu mir die Gendarmerie. Dann steht in meinen Papieren nicht Chagall, sondern McNeil. Man hätte mich gefragt: „Wer sind Sie überhaupt?“ Soll ich einem Gendarmen eine Stunde lang erklären, wer ich bin, um meinen Vater auf dem Totenbett sehen zu können? Ich bin nicht hingegangen. Da sieht man mal wieder die Boshaftigkeit dieser Frau.

Warum heißen Sie nicht Chagall ?

Als ich zur Welt kam, war meine Mutter noch mit John McNeil verheiratet. Sie wollte die Scheidung, aber er willigte nicht ein. Er war gekränkt, dass sie ihn verlassen hatte. Sieben Jahre später gab er seine Einwillung. Da hatte sie Chagall aber bereits verlassen. Legal heiße ich McNeil. Als ich wegging, um mein eigenes Leben als Jazzman zu leben, wollte ich nicht der Sohn eines bekannten Mannes sein. Ich jobbte im Londoner Jazzclub Ronny Scott’s. Ich wollte David McNeil sein, der Mäntel in einer Garderobe aufhing, ohne dass jemand wusste, woher ich kam. Mit der heutigen Gesetzgebung könnte ich vielleicht den Namen wechseln. Meinen Vornamen habe ich immerhin vom Onkel meines Vaters, den er Geige spielend immer wieder malte.

Warum geigt dieser Onkel in Chagalls Darstellungen wie z. B. „Der Geiger“ (1912-1913) und „Der grüne Geiger“ (1923) eigentlich auf einem Dach?

Die Frau dieses Onkels fluchte immer: „Du spielst dermaßen schief, raus, du spielst nicht im Haus.“ Heute würden wir sagen: „Geh in den Keller!“ Da sie in Russland aber in Holzhäusern lebten, die keinen Keller hatten, musste er zum Geige spielen tatsächlich wegen seiner Ehefrau aufs Dach.

Warum sprechen Sie noch heute nie den Namen der zweiten Ehefrau Ihres Vaters aus? Selbst in Ihrem Buch benennen Sie Ihre Stiefmutter Valentina Brodsky immer nur mit „sie“.

Es gibt Orte und Restaurants in Paris, die ich bis heute nicht betrete, weil sie die gerne aufsuchte. Ich meide auch ein Ufer der Ile-Saint-Louis, das Quai d’Anjou. Ich gehe niemals an ihrem Haus vorbei.

Sie ist doch schon längst gestorben.

Ja. Ich danke Gott jeden Tag dafür. Sie starb viel zu spät! Ich hätte Lust, einen großen Sack voller Salz zu nehmen und überall, wo diese Frau entlang gegangen ist, Salz zu streuen. Damit kein Gras mehr wächst, wo sie auch nur ihren Fuß hingesetzt hat.

Warum haben Sie noch heute solche Ressentiments?

Dieses Gorgonenweib schreckte nicht einmal davor zurück, das Zimmer meiner Schwester Ida zuzumauern. Ida, Chagalls Tochter aus erster Ehe, und ich überlegten einmal, was wir machen könnten, damit sie krepiert. Wir sind jede Möglichkeit durchgegangen. Da sie leberkrank war und sie es sich dennoch nicht verkneifen konnte, alle Pralinen zu essen, die man ihr schenkte, wollten wir sie einfach mit Schokolade vergiften. Der Hass war dermaßen groß! Ich bin dieser Frau gegenüber boshaft, weil sie eine boshafte Person war. Vielleicht hat sie sich an mir gerächt, weil sie kein eigenes Kind mit meinem Vater hatte. Ich fragte sie einmal, ob ich nicht mein schreckliches Internat verlassen könnte, um bei ihnen zu leben. Meine Mutter konnte sich damals nicht um mich kümmern, da sie ihren neuen Mann, der schwer krank war, pflegen musste. Die Stiefmutter antwortete lediglich, das käme nicht in Frage, das sei unmöglich.

Was schätzte Ihr Vater an Valentina Brodsky, die er Vava nannte und mit der er 33 Jahre verheiratet blieb?

Den Komfort. Sie war sehr schön, sehr sanft. Es war behaglich mit ihr. Sie hat ihm das Leben eines alten, bequemen Monsieurs ermöglicht. Eine totale Geisha war sie. Ida wusste, dass ihr Vater, nachdem meine Mutter fortgegangen war, nicht alleine bleiben konnte. Sie stellte ihm diese dunkelhaarige Kaukasierin aus bester Familie vor, die bei einer Londoner Hutmacherin Federn auf Damenhüte nähte. Ida hatte diese Frau als Geisha ausgewählt, weil sie eine war. Sie hat sich als äußerst intelligent erwiesen und alles beschlagnahmt. Aber ich möchte betonen: wenn diese Frau boshaft war, dann auch, weil das Leben ihr nichts geschenkt hat. In der Oktoberrevolution hatte ihre Familie in Russland alles verloren. Jetzt, wo sie seit langem tot ist, werde ich auch kein Salz streuen. Und dennoch: wenn ich mir vorstelle, dass sie im Grab meines Vaters ruht! Ich habe noch immer Lust, sie herausnehmen zu lassen. Und manchmal sage ich mir, man muss verzeihen.

Inwiefern spielte es für Ihren Vater eine Rolle, dass Valentina Brodsky einem russischen Zuckerimperium und er einer armen, russischen Familie entstammte?

Mein Vater hatte einen echten Tick, nämlich die Manie, Zucker zu stehlen. In Venedig, im Café Floriani, gab er dem Geiger 20 Dollar, dem Kellner 20 Dollar Trinkgeld, ließ aber den gesamten Zucker mitgehen. Eines Tages sagte er mir: Wenn meine Eltern miterlebt hätten, dass ich die Tochter vom Zuckerbaron Brodsky aus Strawropol heirate. Was wären sie stolz auf ihren Sohn! Und ich fragte ihn: Wären sie nicht stolz darauf, dass sie einen Sohn haben, der die Decke der Oper bemalt hat? Er antwortete: Nein, nein! Auf die Heirat mit der Tochter vom Zucker B., darauf wären sie stolz!

Ließ Ihr Vater aus reiner Naivität zu, dass Valentina Brodsky alles in Beschlag nahm und dabei Ihre Vater-Sohn Beziehung zerstörte?

Das war nicht Naivität, sondern reine Schwäche, sich wie ein Kind verzärteln, verhätscheln zu lassen. Für ihn war es einfach sich zurückzuziehen. „Ich bin Künstler. Ich will nur in mein Atelier gehen und arbeiten. Ich kümmere mich nicht um die alltäglichen Probleme.“ Das kam ihm gelegen. Es gab keine Freunde, keine Kinder, niemanden mehr.

Chagall hatte am Ende seines Lebens keine Freunde mehr?

Es gab Freunde, aber nur jene, die sie aussuchte. Wenn die Kinder von Ida ihn in Saint-Paul-de-Vence besuchten, durften sie nicht einmal bei ihm zu Hause schlafen. Die kleinen Nichten mussten ins Hotel gehen. Sie hielt jeden Einfluss von außen, alles, fern. Er hat es akzeptiert.

Ist Chagall demnach nicht mitverantwortlich?

Ich hätte ein Kapitel schreiben können, dass er ein schwacher Mann war, der auf den Tisch hätte hauen müssen. Aber ich habe es nicht gemacht. Die so genannten Blues-Momente sind etwas zwischen mir und mir selbst und sicher nicht zwischen mir und anderen Leuten. Das sind Dinge, die mir gehören.

Wollten Sie nicht vielmehr ein positives Bild Ihres Vater entwerfen? Ihre Mutter schrieb in ihrem Buch, Sie hätten niemals auch nur die kleinste Kritik über Ihren Vater verlauten lassen. Sie hätten immer eine bedingungslose Liebe für ihn gehegt.

Ich habe diese schwache Seite von ihm ausradiert. Denn man darf nicht vergessen, er hat ein hartes Leben gehabt: die Pogrome und Hungersnot in Russland, die Oktoberrevolution, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Er hat einen Bruder und 1944 seine erste Frau verloren. Sein Leben war dem Unglück ausgesetzt. Man kann über einen Mann, der das alles durchleben musste, nicht den Stab brechen. Ich lebe nur ein bisschen länger als ein halbes Jahrhundert und mir ist nicht eines dieser Unglücke widerfahren. In meinem Alter hatte er schon das Unglück der ganzen Welt erlebt. Man kann die Schwäche eines Mannes verzeihen, der im Alter von 75 Jahren sagt: Jetzt habe ich Lust zu malen, lasst mich alle in Ruhe! Deshalb lasse ich meinen Vater in meinem Buch in Ruhe.

Chagall unterhielt zu Schriftstellern wie Guillaume Apollinaire und Blaise Cendrars unkompliziertere Beziehungen als zu Malern. Welches Verhältnis hatte er zu Picasso?

Die beiden schätzten einander, doch mit der Zeit war so ein Spielchen zwischen ihnen entstanden. Wenn man meinen Vater dann einmal fragte, ob er Picasso mochte, antwortete er: Wenn Picasso mich mag, mag ich ihn auch.

Chagall befand: Picasso interessiert sich nicht für die menschlichen Gefühle. Er setzt sich nur mit dem Sichtbaren, dem Äußeren der menschlichen Natur auseinander.

Das stimmt auch!

Chagall sagte: Picasso wechselt den Stil so oft wie seine Socken.

Aber er dachte, es sind schöne Socken. Das war Eifersucht.

Erlebten Sie Situationen mit, wo diese Eifersucht zum Ausdruck kam?

Ich erinnere mich genau an Vallauris. Eine Töpferwerkstatt ist für ein Kind das Paradies. Mein Vater wollte im Madoura Atelier, der Werkstatt renommierter Keramiker, arbeiten. Picasso muss fuchsteufelswild geworden sein, denn das war sein Revier. Vor der Werkstatt, in der mein Vater seine Keramiken machte, lief ständig ein kleines Mädchen pfeifend auf und ab. Vielleicht war es Paloma oder Marina Picasso, wer weiß? Jedenfalls bat mein Vater mich, das Gleiche zu tun: Sag mir, was er macht, welchen Ton er verwendet! Das kleine Mädchen und ich waren von den zwei großen Künstlern als Spione angeheuert. Ich sah nach: Der macht einen Teller mit Stierhörnern. Stierhörner?, fragte mein Vater. Die Hörner werden doch beim Brennen springen. Später ging mein Vater zum Arbeiter, der sich um den Ofen kümmerte: Dieser Teller von Picasso hat doch das Brennen nicht überstanden, oder? Der eine machte seine Esel, der andere seine Stiere und beide beobachteten sich gegenseitig. Ich erinnere mich gut an Picasso, den alten, glatzköpfigen Monsieur, der neben Papa arbeitete. Sie liebten und verachteten sich.

In Françoise Gilots Erinnerungen heißt es, Picasso habe gesagt: Wenn Matisse stirbt, wird Chagall der einzige Maler sein, der noch weiß, was Farbe ist. Ich bin nicht versessen auf seine Hähne und Esel und fliegenden Geiger und die ganze übrige Folklore, aber seine Bilder sind wirklich gemalt, nicht nur einfach zusammengeschmiert.

Chagall ist ein Kolorist, Picasso überhaupt keiner. Das berühmsteste Bild von Picasso ist schwarz-weiß: Guernica. Picasso hat immer die schrecklichsten Farben verwendet.

Ihre Mutter erwähnt, Matisse schenkte Ihrer Schwester eine Katze und Ihr Vater soll eifersüchtig gewesen sein, wenn man die Matisse-Katze zu viel gestreichelt hat.

Ich erinnere mich an eine schwarz-weiße Katze. Das war also die Katze von Matisse! Ihn habe ich als einen alten Mann im großen Sessel in seinem Atelier in Erinnerung. Bei uns zu Hause hieß er bald nur noch der Schnipselkleber. Der Rheumatismus hatte den alten Meister so steif gemacht, dass er nur noch Papierfetzen ausschnitt.

Welche ist die letzte Erinnerung an Ihren Vater?

Ich sah ihn zum letzten Mal auf der Eisenbahnbrücke. Wie jeden Tag brach er zu seinem Spaziergang auf. Ich kam mit dem Auto zufällig vorbei, weil ich eine Frau, eine alte Schulfreundin, nach Hause brachte. Sie war wirklich keine Schönheit mehr und ich wollte nicht, dass er sie für meine Freundin hielt. Snobismus kann ein Verbrechen sein! Ich hätte das Mädchen und Auto stehen lassen und auf ihn zulaufen sollen, um ihm zu sagen: Wir machen noch einen Spaziergang. Ich habe es nicht gemacht. Das ist das letzte Bild von ihm: Er mit dem Rücken zu mir, der wie Chaplin am Ende seiner Filme verschwindet. Ein Monsieur von über 90 Jahren, der leicht humpelnd über die Brücke geht. Ich habe Angst, dass diese alte Brücke zerstört und durch Beton ersetzt worden ist. Ich wage es nicht, die Orte meiner Jugend aufzusuchen.

Das Gespräch führte Christine Velan.

Quelle: Berliner Zeitung, Magazin 15./16. Mai 2004

Von einem Tag auf den anderen muss Louise ihre gewohnte Umgebung in Frankreich verlassen. Mit ihrer unter einer Augenkrankheit leidenden Mutter geht sie nach Deutschland. Das fremde Land, die neue Sprache und die Rituale des großbürgerlichen, blitzblank aseptischen Arzthaushaltes der deutschen Großeltern werfen das entwurzelte Kind zurück auf ihre einzige Bezugsperson, die Mutter. Deren langsame Erblindung begreifen die Großeltern vor allem als gesellschaftlichen Makel. Im gleichen Maß wie die Erwachsene ihre Sehkraft und Handlungsfreiheit verliert, muss das Kind für sie sehen. Das Abhängigkeitsverhältnis der beiden verdichtet sich zunehmend, während die Mutter mehr und mehr jegliche Orientierung verliert …

Die erzählende Stimme, Louise, beschreibt die fortschreitende Hilflosigkeit ihrer Mutter und die erstickend beengenden familiären Verhältnisse lakonisch, mit der Leichtigkeit und Unbestechlichkeit des kindlichen Blicks und zugleich mit sezierender Genauigkeit und einer besonderen Vorliebe für Details und Farben. Der Dramatikerin Christine Velan gelingt es, die atmosphärische Dichte ihrer Bühnenwerke in ihrem aufwühlenden Roman Der blinde Fleck gekonnt umzusetzen.

Umschlagtext

Kritiken zum Roman: Pressestimmen

Lou, eine Wiener Ägyptologin, reist in die Provence, aber nicht, um dort Urlaub zu machen. Bald stellt sich heraus, dass sie zum Begräbnis ihres französischen Vaters, den sie über 25 Jahre nicht gesehen hatte, muss und sich außerdem um seine Verlassenschaft zu kümmern hat. Unerwartet erbt sie sein verwahrlostes Haus mit Wald. Das lichtdurchflutete Idyll mit stets blauem Himmel ist zunehmend von Waldbränden und Wassermangel bedroht. Lou, die nur als Kleinkind in Frankreich, dann im konservativen Familienumfeld in Wien aufgewachsen ist, lernt ihre südfranzösischen Verwandten kennen und durch sie eine andere, chaotischere Lebensweise.

Zur erzählenden, rationalen Stimme von Lou gesellt sich manchmal eine zweite, eher assoziative Stimme, die des verstorbenen Vaters, einem ehemaligen Vertreter für Lampen und Aschenbecher aus Plastik, der einst vermeintlichen Materie der Zukunft. Der spätere Ziegenhirte und Waldarbeiter hatte als Trinker eine bürgerliche Existenz längst hinter sich gelassen.

Das Aufräumen des vermüllten Ortes und die Sanierung des Hauses mithilfe ihres Freundes Anders wird unvermutet zu einer Begegnung mit dem verlorenen Vater, dessen Bild sich Stück für Stück aus ergänzenden und widersprüchlichen Teilen zusammensetzt. Zugleich ist es auch eine Selbstverortung. Plötzlich steht Lou vor der Frage: Fortsetzung der prekären wissenschaftlichen Karriere in Wien oder trotz der Gefahren durch den Klimawandel im anderen Land ein unbestimmter Neubeginn?

für 5 D + 1 H, 1 Dek.:

Simin Weber – Botschaftergattin / Gerhard Weber – Botschafter / Valeria – Hausangestellte / Sabine Mettlich – Simins Schulfreundin, Psychologin / Franziska Mau – Kultur-Journalistin / Eva Blond – Politik-Journalistin

UA: Blondeau Theater HEC Jouy-en-Josas, Regie: Christine Velan, Mai 2005

Vorstellung in deutscher Sprache, französische Übertitelung

Taubenblau ist eine im Botschaftsmillieu angesiedelte Tragikomödie, die die Widersprüchlichkeiten dieses Umfelds thematisiert. Sie stellt dem diplomatischen Schein des Botschafters das exaltierte, politisch inkorrekte Verhalten seiner Gattin gegenüber.

Hauptfigur ist Simin Weber, die Gattin des deutschen Botschafters in Paris, die mit ihrer repräsentativen Rolle nicht zurechtkommt. Auf der einen Seite muss sie die so genannte deutsche Leitkultur im Ausland repräsentieren. Auf der anderen Seite wird sie wegen ihres exotischen Aussehens fälschlicherweise für eine Türkin gehalten. Sie hat einen deutschen Pass. Ihr Vater, den sie nie gekannt hat, war Perser. Simin versteckt sich hinter einem menschenverachtenden, arroganten Verhalten. Sie hasst die ihr zugeschriebene Aufgabe, kann sich jedoch nur über ihren sozialen Status definieren. Ihre Ehemann Gerhard Weber, der die diplomatischen Codes verinnerlicht hat, erweist sich im Privartleben als Choleriker. Sobald Gäste auftauchen, gibt es das von ihm verlangte Bild ab und vertritt Deutschland. Er spricht wie ein Reiseführer…

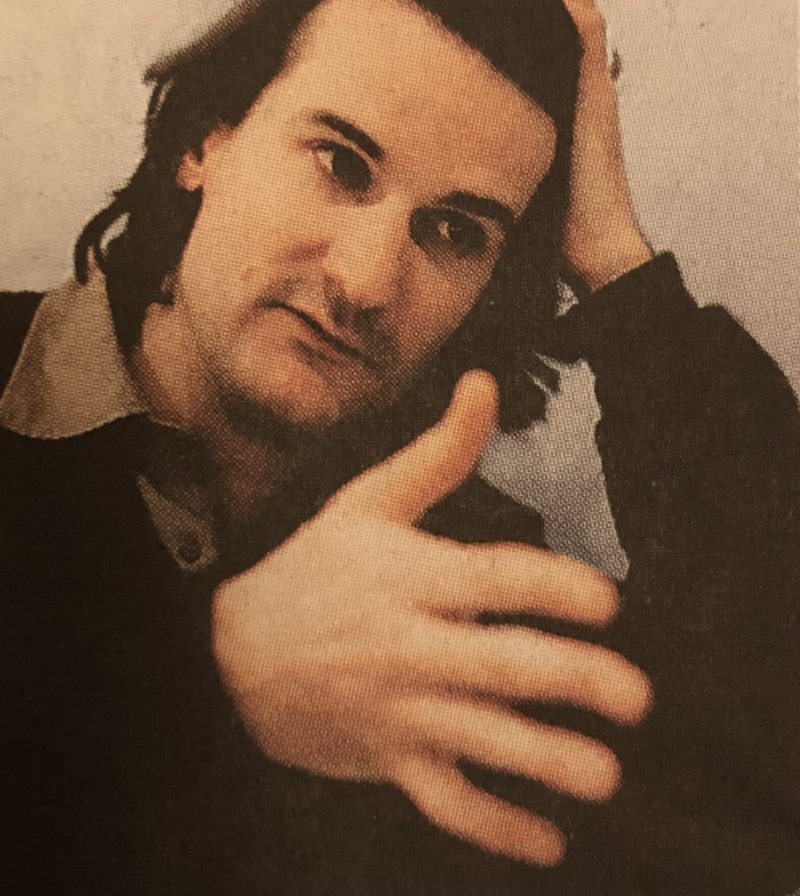

Mit einem Enthüllungsroman greift der Pariser Schriftsteller Frédéric Beigbeder die Werbeindustrie an, das Buch wurde zum Bestseller. Ein Gespräch

Monsieur Beigbeder, Octave, der Antiheld Ihres Insiderromans über die Werbeindustrie „Neununddreißigneunzig“ sagt: „Ich schreibe dieses Buch, um mich feuern zu lassen.“ Octave ist es nicht gelungen, Ihnen schon. Ja, bei mir hat es geklappt. Es hat zu gut geklappt. Ich wollte mich feuern lassen und eine hohe Abfindung kassieren. Und dann habe ich nicht einen Franc bekommen. Jetzt prozessiere ich gegen meinen ehemaligen Arbeitgeber, den französischen Ableger der US-Agentur „Young & Rubicam“. Sollte ich Kohle kriegen, möchte ich sie Organisationen geben, die gegen Werbung arbeiten. Es wäre doch witzig, wenn die größte Agentur Amerikas den Kampf gegen Werbung finanziert. Mein Buch war ein Bestseller in Frankreich, ich brauche kein Geld mehr. Erst mit Ihrem Enthüllungsroman haben Sie den Bruch mit der Werbebranche vollzogen. Wären Sie auch freiwillig gegangen, wenn man Sie nicht vor die Tür gesetzt hätte? Ich wäre auf keinen Fall mehr geblieben, auch wenn man mich nicht gefeuert hätte. Im Roman ist das anders. Octave ist schwach, krank und schizophren. Er hat nicht den Mut zu gehen. Ich finde es witzig, dass er alles Mögliche versucht, um rausgeschmissen zu werden. Selbst als er mit seinem aus der verkoksten Nase fließenden Blut den Toilettenspiegel des Auftraggebers Danone beschmiert, funktioniert es nicht. Am Ende wird stattdessen sein Gehalt erhöht und er zum Chef befördert. Wie haben Sie mögliche Reaktionen der Branche auf Ihren „Hochverrat“ eingeschätzt? Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, gefeuert zu werden. Wenn meine Arbeitgeber auf den Beruf bezogen intelligent gewesen wären, hätten sie natürlich sagen müssen: „Haha, das ist sehr komisch, danke Frédéric, du bist wunderbar. Du bekommst ein noch höheres Gehalt.“ Doch sie haben wie Menschen reagiert. Ihre Kritik richtet sich hauptsächlich gegen Danone. Mein früherer Arbeitgeber hatte wegen dieses Kunden große Angst. Wenn man derzeitige Boykottaktionen gegen den Konzern in Frankreich betrachtet, war ich eine Art Vorbote. Das Verhalten von Danone kannte ich nur aus Werbekonferenzen. Ich dachte nicht, dass den eigenen Angestellten gegenüber der gleiche Zynismus, die gleiche Verachtung herrschen würde, unglaubliche Gewinne anzukündigen und gleichzeitig Menschen zu entlassen. Ich betone jetzt „Danone“. Mein Verlag Grasset hatte mich aus Rechtsgründen gebeten, den Originalnamen im Manuskript zu verändern. To protect the guilty. Andere Markennamen wie Nestlé und Nike behielt ich bei. Musste Ihr Verlag nicht mit Klagen von multinationalen Konzernen rechnen? Mein Verleger hat darauf verzichtet, „Neununddreißigneunzig“ von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen. Er meinte, sonst müsste man alles neu schreiben. Das ist doch Wahnsinn. Wie soll man heute die Wahrheit sagen, ohne einen Prozess am Hals zu haben oder zumindest zu riskieren? Die Literatur kann die Realität, die wir täglich erfahren, nicht mehr beschreiben. Heute unterliegt ein Schriftsteller fast mehr als früher der Zensur. Man kann über Marken und Unternehmen nicht mehr sprechen. Worüber soll man dann schreiben? Verrückt ist, dass Unternehmen und Marken hingegen das Recht bleibt, sich auszudrücken. Es gibt doch weiterhin Foren, wo Marken und Unternehmen kritisiert werden können. In Frankreich sind Journalisten nicht sehr mutig. Da Fernsehen und Printmedien von der Werbung finanziert werden, wollen alle ihre Budgets nicht verlieren. Nur in seltenen Wirtschaftssendungen übt man vereinzelt Kritik. Vor etwa drei Jahren hat die Werbeagentur „Publicis“ den „Figaro“ gebeten, eine Journalistin zu entlassen, weil sie den Agenturchef kritisiert hatte. Die Zeitung zog es vor, sich ihrer zu entledigen, denn das Werbebudget lag in Millionenhöhe. Wenn Sie zehn Jahre lang in der Werbung gearbeitet haben, müssen Sie zumindest am Anfang Gefallen daran gefunden haben. Sicher. Mit 24 Jahren kam ich eher zufällig in die Werbung. Ich hatte Politikwissenschaft studiert. Einem Agenturchef hatte mein erster Roman „Erinnerungen eines verstörten jungen Mannes“ gefallen, und er schlug mir vor, für ihn zu arbeiten. Was gefiel Ihnen konkret? Die Kohle. Wenn man eine Kampagne herausgebracht hat, die beachtet wird, wechselt man die Agentur und verdient 8 000 Mark monatlich, und nach acht oder zehn Jahren kommt man auf 15 000 Mark. Reisen, Glamour, schöne Mädchen, auch große Fotografen und Filmemacher zu treffen, das alles gefiel mir. Doch schnell wurde mir bewusst, dass Auftraggeber potenzielle Käufer für bescheuert halten. Ich dachte, nein, der ist ein Idiot, der nächste wird besser drauf sein. Und der nächste sagte das Gleiche: „Die Hausfrau ist dumm, man muss ihr Scheiße vorsetzen, wir werden deine Idee nicht nehmen. Ich bin derjenige, der zahlt, also habe ich Recht.“ Diese Haltung war die Regel. So habe ich hauptsächlich für den Mülleimer gearbeitet. Wann haben Sie angefangen, sich von der Werbewelt innerlich zu distanzieren? Schon nach zwei, drei, vier Jahren. Erst dachte ich, es sei ein Problem der Agentur, und wechselte. Die letzten fünf Jahre, die ich bei „Young & Rubicam“ blieb, war ich total angewidert. Ich hätte wie viele Kreative werden können: zynisch, resigniert, blasiert, den ganzen Tag Joints rauchend und Koks sniffend. Die denken nur ans Gehalt und leiden unter Magengeschwüren. Da ich schon vier Bücher geschrieben hatte, fing ich 1997 an, Aufzeichnungen zu machen und dachte, vielleicht ist das der Ausweg. Als ich Michel Houellebecq kennen lernte und ihm von dem Werbekram erzählte, hat er gesagt: „Du bist ja blöd, warum schreibst du nicht einen Roman darüber? Die Werbung ist das wahre Machtzentrum heute.“ Durch langjährige Berufserfahrung verfügen Sie über das Wissen, um Mechanismen und Codes der Werbewelt enthüllen zu können. Ich habe Berufsgeheimnisse verraten, die man nur kennt, wenn man einer ihrer Sklaven war. Das hat die Branche am meisten schockiert. Werbung zu kritisieren ist nichts Neues, schon in den 60er-Jahren wurde das gemacht. Ich übe Kritik, indem ich Arbeits- und Herstellungsvorgänge enthülle: sinn- und endlose Meetings mit größenwahnsinnigen Kreativen und rassistischen Auftraggebern, überteuerte Dreharbeiten, überflüssige Motivationsseminare. Mit den zehn Geboten des perfekten Kreativen, die ich aufstelle, erfahren Kunden von Werbeagenturen, wie sie beschissen werden. Das hat ihnen missfallen. Mit Nazis verglichen zu werden natürlich auch. Sie setzen die Werbeindustrie mit den Nationalsozialisten gleich, schreiben, Industrielle seien fast bereit, Viehwaggons wieder einzusetzen, damit Konsumenten ihre Produkte fressen. Ist das nicht äußerst spekulativ? Ich übertreibe. Es ist Octave, der von Nazis besessen ist. Wenn er ein Gebäude betritt, stellt er sich vor, Albert Speer habe es entworfen. Wenn er muskulöse Männer in Miami sieht, denkt er an Skulpturen von Arno Breker. Er hebt ständig ab, denn er nimmt täglich vier Gramm Koks. Und Sie, was denken Sie? Mir ist wichtig, diese Assoziationen Octave zuzuschreiben. Es entspricht nicht ganz dem, was ich denke. Das sagen Schriftsteller, wenn sie unangenehmen Fragen entkommen wollen. Aber wahr ist doch, dass wir in einem Werbe-Totalitarismus leben. Ein diktatorischer Diskurs definiert sich als Diskurs, der keine Antwort hat. Die Werbung kauft das Recht, sich auszudrücken: Sie bezahlt dafür Werberaum in Straßen, Zeitschriften und im Fernsehen. Und wir können darauf nicht antworten. In dieser Konstellation sehe ich eine Art von Faschismus. Ein weiterer Aspekt der Werbung ist, wie sie in der Geschichte wirksam sowohl von Kommunisten in der russischen Revolution als auch von Nazis zu Propagandazwecken benutzt wurde. Ich finde es wichtig, an die nicht zu leugnenden historischen Tatsachen zu erinnern. Werbung ist nicht leicht, frivol und cool. Millionen Menschen zu manipulieren, bleibt brutal, mit ihren Sehnsüchten zu spielen, macht krank. Wie beurteilen Sie bei der Vorherrschaft von Marken multinationaler Konzerne unseren Demokratiebegriff? Die Politiker haben die Macht der Wirtschaft überlassen. Wir können unsere Wahlzettel zerreißen, sie sind nichts mehr wert. Bill Gates Vermögen entspricht dem Bruttosozialprodukt Portugals, der 168 Milliarden Dollar Umsatz von General Motors dem Dänemarks. Marken sind so reich wie Länder. Wenn man paranoid ist, was bei mir der Fall ist, kann man sich vorstellen, dass General Motors eine Armee aufbauen, Gesetze aufstellen und Land kaufen kann, indem sich GM-Bewohner niederlassen. Schließlich gab es schon Unternehmen, die ganze Dörfer besaßen. Eines Tages werden wir nicht mehr Länder, sondern Marken bewohnen, Mac Donaldianer und Microsofties sein. Wie schätzen Sie die so genannte „Privatisierung der Welt“ ein, wenn man bedenkt, dass Herbert Marcuse 1964 es noch als Sakrileg erachtete, Bach im Supermarkt zu spielen und heute selbst schon der Name „Bach“ in Leipzig geschützt ist. Unsere Wirklichkeit wird von Marken aufgekauft. Die Sprache zum Beispiel, die jedem von uns gehören sollte, wird immer mehr privatisiert. Nestlé hat sich das Wort „Glück“ als Markennamen schützen lassen, Pepsi gehört das Wort „blau“. Vor kurzem hat ein Comic-Zeichner die Stadt Dijon abbilden wollen. Da er die Realität gezeichnet hatte, war neben Kiosken und Autos auch ein Werbeplakat mit Mickeymouse vom Pariser Disneyland zu sehen. Disney hat mit Erfolg gegen ihn prozessiert, um die Mickeymouse-Darstellung zu verbieten. Täglich gibt es jetzt solche Rechtsstreitigkeiten. Ihrem Roman stellen Sie zwar ein Zitat von Rainer Werner Fassbinder voran, „Was man nicht verändern kann, sollte man zumindest beschreiben“, gleichzeitig deuten Sie Möglichkeiten zu Veränderungen an. Die echte Macht liegt im Konsum: eher in der Kreditkarte als im Wahlzettel. Das Bemühen des Einzelnen ist jetzt gefragt, Produkte bewusst auszuwählen und Marken zu bestrafen, die uns in ihren Werbekampagnen sexistisch, rassistisch oder einfach nur dumm erscheinen. Man sollte ein Notizheft bei sich tragen, um diese Marken zu notieren und nicht mehr zu kaufen. Ratgeber erscheinen inzwischen, die den Marken, wenn sie ethisch korrekt sind, Sterne wie im Guide Michelin verleihen. Wir müssen Marken wie Nike boykottieren, wenn man mitkriegt, dass sie Kinder in Indonesien ausbeuten. Diese Form von Protest wird in Amerika und auch in Deutschland schon mehr als in Frankreich betrieben. Bei der Erika-Ölpest hat sich „Total“ nach dem Beginn von Protesten entschieden, für die Reinigung der Strände zu zahlen. Die Vorstandsvorsitzenden müssen jetzt aufpassen, wenn sie Entscheidungen treffen, denn Konsumenten fangen an, Aktionen und Prozesse, wie beispielsweise in Amerika gegen die Tabakindustrie, anzuzetteln. Käufer sind nicht mehr bescheuert, sie reagieren. Sie selbst behaupten, das System habe sein Ziel erreicht, denn sogar Ungehorsam sei zu einer Form von Gehorsam geworden. Haben Sie mit Ihrer medial äußerst präsenten Kritik nicht den Eindruck, lediglich zur Unterhaltung und Auflockerung des verfestigten Systems beizutragen? Deshalb habe ich mich entschlossen, in die Illegalität zu gehen und mit Organisationen, die Werbung bekämpfen, zusammen Aktionen durchzuführen. Den Anti-Werbe-Aktivisten gehören auch ehemalige Werbeleute an, die ihr Wissen über Werbung einsetzen, um es als Waffe gegen diese selbst zu richten. Heute haben wir zu Baudelaires 180. Geburtstag drei Werbeplakate vor dessen Haus beschmiert, in dem gerade Luxusappartements entstehen. Die Tafel, die darauf hinwies, wo Baudelaire geboren wurde, fehlt jetzt. Die Stadt Paris vermietet hingegen riesige Werbeflächen vor seinem Geburtshaus. Wir müssten es schaffen, im Fernsehen Werbung gegen Werbung zu zeigen. Werbespots, die sich über Autos und Alkohol, über Mode und Mannequins mokieren. Ich hatte einen Spot für die „Casseurs de Pub“ konzipiert, in dem die Erde Unmengen an Autos aß, schwitzte und schwitzte, bis sie starb. Die französische Medienaufsichtsbehörde weigerte sich, diesen Spot zum „Buy-nothing-Day“, der anregen sollte, nichts zu kaufen, zu zeigen. Das sei eine politische Werbung und somit verboten. Für Ihre Kampagne haben Sie den Buchpreis als Romantitel gewählt. Mein Buch ist eine Ware, der Preis ist der Titel: Neununddreißigneunzig. Darüber steht mein Name. Ich bin käuflich. Um unsere Zivilisation des Geldes zu denunzieren, ist es gut, gleich den Preis auf ein Kunstwerk zu kleben. Ich halte der Branche den Spiegel vor. Der Preis bestimmt heute den Wert der Dinge und nicht umgekehrt. Der Erfolg meines Buches führt jetzt auch noch vor, wie gefährlich Werbung ist. Was Ihre Glaubwürdigkeit anbelangt, setzen Sie sich nicht einem starken Paradoxon aus, indem Sie sich als selbst geschaffenes Medienprodukt am System bereichern, das Sie kritisieren? Alle Kritik ist im System integriert. Was soll man machen, wenn man unzufrieden ist? Sich beispielhaft verhalten, sein Maul halten, abhauen und unwirksam bleiben? Ich kritisiere und verdiene lauter Kohle damit. Es stimmt, ich bin nicht rein und makellos. Ich bin widersprüchlich und habe gerne schmutzige Hände. An der Pop-Art mag ich die Idee, dass Warhol von der Konservenbüchse gleichzeitig fasziniert und abgestoßen ist. Er präzisiert niemals, was er mag oder nicht mag. Er sagt nur: „Ich will Werbung im Museum zeigen.“ Mein Vorgehen ist von der Popliteratur nicht weit entfernt. Man beschreibt die Realität, in der wir leben. Bilder, Marken, Werbung und Fernsehen sind zu unserer Welt geworden. Mode und Luxus ziehen mich an. Gleichzeitig sehe ich klar, dass es ekelhaft ist. Der Rest des Planeten krepiert. Und doch faszinieren mich Glamour und Pailletten. Gerade als ehemaliger Werbeexperte, der mit der Werbung abrechnet, könnten Sie falsche Glücksversprechen jener Bilderwelt doch entlarven und müssten dem Schein nicht erliegen. Ich gebe nicht vor, ein Musterbeispiel zu sein. (Er ist irritiert, springt auf, holt eine Colaflasche, setzt sich wieder und schenkt sich ein. Wie in einem Werbespot nimmt er eine Pose ein und hält seinen Plastikbecher sehr hoch.) So, ich habe mir ein Glas Coca Cola eingeschenkt, ich leugne nicht, dass diese Marke pro Stunde weltweit eine Million Dosen verkauft, dass sie Phosphor- und Zitronensäure ins Produkt gibt, um die Illusion zu schaffen, den Durst zu löschen. Es gibt Leute, die Coca-Cola-süchtig sind und täglich zwei Liter trinken. Ich sage das alles und trinke jetzt dennoch einen Schluck, weil ich Coca Cola liebe. Das nervt die Leute, deshalb auch mein Buch, weil es sehr brutal gegen Werbung ist. Dabei sind Titel, Verpackung und Ich ein Medienprodukt. All diese Widersprüche lebt jeder in den Industrieländern. Die meisten Leute sind so wie ich. Sie kritisieren den ganzen Tag den Konsumterror. Und wenn sie im Stau stecken, schimpfen sie auf Autos und sitzen trotzdem in einem. Ihr Antiheld Octave zeichnet ein Porträt seiner selbst, indem er Unmengen an Markenartikeln in dem Sinne von „Ich besitze, so bin ich“ auflistet. Als ironische Ergänzung fügt er noch den Besitz eines Autogramms des französischen Topmodels Laetitia Casta hinzu. Was würden Sie aufführen? Definieren Sie sich auch über Ihr Konsumverhalten? Nein, mich interessieren nur Bücher. Ich würde eine Buchliste statt Luxusartikel aufzählen. Für mich sind Bücher letzte Orte der Freiheit. Keiner kauft ihre Seiten, um dort Produkte zu bewerben. Als Schriftsteller kann man sich ausdrücken, wie man denkt. Das bleibt ein Ort, der heute eine Art von Mission hat, eine „Mission Impossible“: Wort gegen Bild, Ruhe gegen Krach, Kunst gegen Kommerz. Auf Ihrem Kühlschrank liegt tatsächlich das im Roman erwähnte Autogramm von Laetitia Casta. Sie schrieb darauf Ihren legendären Werbespruch für den Wonderbra „Sehen Sie mir in die Augen. In die Augen, habe ich gesagt!“ Ich traf sie mal zufällig eines Abends. Wissen Sie, der Konsum hat die Religion, Markenartikel haben Gott ersetzt. Leute gehen geradezu mit Andacht in einen Laden, als ob sie einem mystischen Orden zugehörten. Auf der Suche nach Glück kaufen sie diese angebeteten Dinge in einer Art Ritus oder Messe. In Bezug auf Marcuse erscheint es mir nicht als Zufall, dass Bach zuvor in Kirchen erklang und heute in Supermärkten gespielt wird. Michel Houellebecq und Sie beschreiben beide den Untergang unserer Zivilisation. Die „traditionelle Metaphysik“ wird, so Houellebecq, von der Wissenschaft, Ihnen zufolge von der Werbung ersetzt. Wie sehen Sie sich in Bezug auf ihren Freund Houellebecq? Michel mag Loser. Er zeigt gerne, dass unsere Gesellschaft Verlierer fabriziert, die kein Recht auf Sex, die keinen Zugang zum Komfort haben. Sie langweilen sich, leiden, sind ausgeschlossen und unglücklich. Ich interessiere mich eher für Winner, die Geld, Macht und Einfluss haben. Ich sage, es lohnt sich nicht, sich anzustrengen, einen Super-Schlitten zu haben und mit Fotomodellen zu schlafen. Man ist genauso unglücklich. Michel und ich beschreiben das gleiche Unglück. Nehmen Sie nicht hinsichtlich der 68er-Generation divergierende Positionen ein? Ich stimme mit Michel überein, dass der Libertinismus, die sexuelle Befreiung, dem Liberalismus, den Weg bereitet hat, wo der Mensch auf ein Produkt, auf einen Preis reduziert wurde. Er hat Recht, wenn er behauptet, Freiheit endet bei freiheitlich. Im Gegensatz zu Michel bedaure ich, dass die 68er-Revolution nicht wirklich stattgefunden hat. Die Forderungen der 68er waren den meinigen nicht unähnlich: die Infragestellung der Konsumgesellschaft und des unbegrenzten Wirtschaftswachstums. Viele Alt-68er sagen uns heute: „Hört mal, eure kleine Revolte haben wir schon versucht. Es hat nicht geklappt, es lohnt sich nicht.“ Und die nächsten vierzig Jahre sind sie unbeweglich. Ihr Misserfolg hat meiner Generation geschadet. Deshalb nerven mich die 68er, sie sind total entmutigt und entmutigend. Gibt es für Sie noch Utopien? Nach dem Tod Gottes, nach dem Tod der Utopien gibt es keine andere Hoffnung als Geld und Konsum. Der Mauerfall war ein wichtiges Ereignis, aber jetzt fehlt uns das Gegenbeispiel. Zur derzeitigen Welt haben wir keine Alternative. Wir sollten uns wirklich fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit zur Veränderung gibt. Sobald man das Wort Veränderung nur ausspricht, sagt jeder sofort: Du bist ein Träumer, Idealist und Utopist. Die einzige Hoffnung, die den Leuten bleibt, ist, die gleiche Nase, den gleichen Hintern wie jeder zu haben. Die Schönheitschirurgie ist die einzige Ideologie, die geblieben ist. Werbeslogans sind vielleicht die Aphorismen von heute. Meinen Sie, dass Sie deshalb häufig mit dem Selbstdarsteller des viktorianischen Zeitalters, Oscar Wilde, verglichen werden? Oscar Wilde ist mein Idol. Werbung verkauft heute Aphorismen. Vielleicht wäre Wilde jetzt Werbetexter. Gleichzeitig hätte er nicht die Disziplin aufgebracht, sich in den Dienst der Wirtschaft zu stellen. Vielleicht hätte er „Neununddreißigneunzig“ geschrieben. Ich mag Autoren wie Wilde, Proust oder Voltaire. Ihre Gemeinsamkeit liegt darin, reich, mondän, snobistisch und Teil der Bourgeoisie zu sein. Das hinderte sie nicht daran, die Welt aufs Schärfste zu kritisieren, der sie selbst angehörten. Mir gefällt, dass sie Spione waren. Vielleicht waren sie die ersten Bobos. Ich bin so ein Bourgeois Bohemien. Wenn man Ihnen vorschlüge, in die Werbung zurückzukehren, nähmen Sie ein Angebot, das Ihren gestiegenen Marktwert berücksichtigen würde, an? Niemals. Ich werde Journalist und Schriftsteller bleiben. Das Fernsehen, wo ich als Literaturkritiker arbeite, ist wieder ein sehr unsympathisches Milieu, eine Welt voller Haie und Krabben. Eines Tages würde ich gerne auch darüber schreiben. Deshalb bleibe ich bei meiner Strategie des Undercover-Agenten. Ich muss gestehen, es ist äußerst angenehm, gut bezahlt zu sein. Einer der für mich größten amerikanischen Schriftsteller, J.D. Salinger, der seit fünfzig Jahren in seiner Hütte am Waldrand lebt und mit niemandem spricht, ist mutiger. Es ist immer das Gleiche. Ich sage, ich bin gegen das Bild, und gleichzeitig bin ich drin. Warum? Um über Bücher zu reden. Ich weiß nicht, ob ich Recht habe. Vielleicht werde ich mich in ein Stück Seife verwandeln. Aber ich bin eine Seife, die zweifelt. Das ist schon nicht schlecht.

für 3 Frauen, 2 Männer

UA: Schauspielhaus Wien, Montagsloch 1997

Magda (Mutter) – Chris Lohner

Barbie (Tochter) – Eva Spreitzhofer

Iwan (müder Sohn) – Clemens Haipl

Jakob Band (Organmakler) – Gerhard Votava

Monika (Talkmasterin) – Thomas Jonigk

Magda hat ihr Leben fest im Griff. Raumsprays und mannshohe Palmenimitate verwandeln selbst eine vergilbte Einzimmerwohnung mitten im Industriegebiet in ein stattliches Eigenheim. Dass ihr Sohn die Samenspende verweigert und sich auf seiner Matratze herumlungernd dem gemeinsamen Lebensglück verschließt, kann sie ebensowenig betrüben wie die Tatsache, dass die Haupteinnahmequelle der Familie, das Spenden von Blutplasma, allmählich an den körperlichen Substanzen zehrt. Erst als ihre Tochter Barbie, Testerin von Instantsuppen, mit einem Organmakler durchbrennt, droht das familiäre Gefüge ins Wanken zu geraten.

Frankreichs Starphilosoph Bernard-Henri Lévy über den Mord an dem Reporter Daniel Pearl, den Djihad als Business und die Verstrickungen der Atommacht Pakistan

Im Pariser Grandhotel Montalembert bekommt eine Dame mit, dass Bernard-Henri Lévy erwartet wird. Unter dem Akronym BHL kennt ihn in Frankreich jedes Kind. Die Frau im Chanel-Twinset beginnt zu schwärmen: „Er ist schön. Er ist intelligent. Er hat eine junge Frau. Und er ist reich. Er hat wirklich alles! Aber achten Sie bei den Fotos darauf, dass er sein Hemd zuknöpft. Er lässt es immer viel zu weit offen. Ich bin eher eine verklemmte Bourgeoise. Er wird doch nicht entführt worden sein? Schade, dass ich sein neues Buch nicht dabei habe, sonst könnte er es signieren. ,Wer hat Daniel Pearl ermordet? ist großartig.“

Hans-Joachim Richter

Auftritt von BHL himself.

Vanity Fair widmete Ihnen ein achtseitiges Porträt, in dem es heißt, obwohl Sie nicht an Gott glaubten und den Menschen für eine gescheiterte Spezies hielten, seien Sie ein zutiefst glücklicher Mann.

Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich auf andere wirke, aber ich stecke voller Lebenslust und handle überhaupt nicht aus einem Ressentiment heraus. Das ist sicher merkwürdig für jemanden, der den Großteil seines Lebens damit verbringt, das Grauen der unterschiedlichsten Kriege zu sehen und verstehen zu wollen. Ich bin furchtbar pessimistisch, aber gleichzeitig nicht traurig.

Worauf beruht Ihr Pessimismus?

Man kann nicht pessimistisch sein, wenn man an den Krieg denkt, den die Terroristen den Demokraten erklärt haben. Fanatismus und Demokratiehass sind die bedrückenden Tendenzen unserer Zeit. Nach dem historischen und dem roten Faschismus sind wir mit diesem Neofaschismus konfrontiert. Aber es gibt genügend Kräfte, sich dem entgegenzustellen, insbesondere in der muslimischen Welt, als dass wir die Arme hängen lassen sollten.

Sie suchten 1971 zum ersten Mal ein Kriegsgebiet auf: In Bangladesch ergriffen Sie für die Bengalen Partei, als diese sich von Pakistan abspalten wollten. Warum bereisen Sie seit nun über 30 Jahren die Kriegsschauplätze der Welt?

Das ist mein Beruf, die Rolle eines Intellektuellen.

Aber Sie haben diesen Beruf ausgewählt.

Sicher. Die Aufgabe eines Intellektuellen, der von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, liegt darin, dort hinzugehen, wofür sich der Westen und die Medien nicht zwangsläufig interessieren. Ich machte zum Beispiel vor zwei Jahren auf die kriegerischen Auseinandersetzungen im Südsudan aufmerksam, in denen sich Menschen ohne Sinn und Ziel abschlachteten. In Deutschland verfolgt Hans Christoph Buch mit seinen Reisen nach Westafrika und Lateinamerika den gleichen Ansatz.

Was drängt Sie dazu, immer wieder dorthin zu gehen?

Ich sehe nicht jeden Morgen in den Spiegel und frage mich, warum gehe ich zu den Nubas? Sicherlich gibt es Gründe dafür, die im Verborgenen liegen. Aber ich frage mich nicht, warum ich die Dinge tue, ich mache sie.

Sind Sie ein Gegner der Selbstreflexion?

Ich war weder in Psychoanalyse, noch schreibe ich introspektive Romane. Ich bin nicht davon besessen, meine eigenen seelischen Vorgänge zum Zweck psychologischer Selbsterkenntnis zu beobachten. Mein Fall interessiert mich nicht besonders, der von Daniel Pearl umso mehr.

Daniel Pearl, der Südostasien-Korrespondent des Wall Street Journal, wurde im Januar vergangenen Jahres von islamischen Fanatikern in Karatschi entführt und eine Woche später vor laufender Videokamera enthauptet. Für Ihr jüngstes Buch „Wer hat Daniel Pearl ermordet?“ haben Sie ein Jahr lang in Pakistan, Indien, Amerika und Bosnien die Spuren des Opfers und seines Mörders verfolgt. Warum haben Sie dieses Verbrechen und dessen Verstrickungen aufdecken wollen?

Ich folgte einer Art innerem Zwang. In dem Augenblick, als ich von Pearls Tod erfuhr, hatte ich das irrationale, unerklärbare Gefühl von einem Mikro-World-Trade-Center. Selbst wenn es auf der einen Seite dreitausend Tote und auf der anderen Seite einen einzigen Toten gab, war es für mich ein vergleichbares Ereignis. Symbolisch gesehen hatte es die gleiche Kraft, die gleiche Schockwirkung.

Was hat Sie am meisten schockiert?

Die Todesszene. Ich hatte den Eindruck, dass wir auf einmal mit etwas Neuem konfrontiert sind. Diese Inszenierung: die Hinrichtung zu filmen, das Verbrechen nicht zu verstecken, sondern auszustellen. Die islamistischen Entführer haben dieses Videoband an das amerikanische Konsulat von Karatschi geschickt. Ich sah darin eine Botschaft an die westliche Welt: „Seht her, wie wir euch Amerikaner, Juden und Europäer in Zukunft behandeln werden.“ In Pakistan kursierte dieses Band zum Verkauf und in manchen Moscheen diente es zur Propaganda.

Spielt es eine Rolle, dass Sie selbst Jude sind und im muslimischen Algerien geboren wurden?

Die Notwendigkeit, die ich sofort empfunden habe, diese Recherche machen zu müssen, geht über meine eigene Biografie hinaus. Aber für mich als Jude ist es nicht Nichts, festzustellen, dass ein Mann zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch wie ein Tier abgeschlachtet werden kann, weil seine Eltern Juden sind. Daniel Pearls letzte Worte auf dem Video lauteten: „My father is a Jew, my mother is a Jew, I m a Jew!“

Samuel P. Huntington stellte die These auf, die zukünftige Weltpolitik werde nicht mehr durch ideologische oder wirtschaftliche Auseinandersetzungen, sondern durch den Kampf der großen Kulturkreise bestimmt. Sehen Sie Pearl in diesem Sinne als Symbolfigur der Konflikte, die uns im 21. Jahrhundert erwarten werden?

Nein. Ich glaube sowieso nicht an Huntingtons „Kampf der Kulturen“, dass der Westen mit den nicht-westlichen Kulturkreisen im Krieg steht. Im Westen gibt es genauso Demokraten und Faschisten wie in nicht-westlichen Kulturkreisen Demokraten und Fundamentalisten. Die Auseinandersetzung, um die es wirklich geht, findet auf beiden Seiten statt: Es ist der Kampf innerhalb des Islams zwischen moderaten und radikalen Muslimen. Die Kluft zwischen Moderaten und Radikalen ist viel größer als die zwischen dem Westen und den moderaten Muslimen.

Sie haben bei Ihren Nachforschungen entdeckt, dass sowohl Daniel Pearl als auch sein zukünftiger Mörder Omar Sheikh zur gleichen Zeit Huntingtons „Clash of Civilizations“ lasen.

Als progressiver linker Jude und Amerikaner wies Danny diesen blödsinnigen Krieg der Kulturen von sich und glaubte weiter an den Frieden mit dem Islam. Er verabscheute die arrogante, dumme Seite Amerikas und stand anderen Kulturen stets aufgeschlossen gegenüber. Im Alter von dreißig Jahren hatte er Arabisch gelernt. Danny lehnte das prophezeite Unheil ab. Omar hingegen sah darin die Formulierung seiner eigenen Vision von der Welt, nahm den ihm versprochenen Tod an und bejubelte ihn. Man darf nicht vergessen, dass Huntingtons Theorie nicht nur die amerikanischer Ideologen, sondern auch der geheime Wunsch fanatischer Terroristen wie Bin Laden ist.

So sehr Sie sich mit Danny, dem Opfer, identifizieren, so sehr scheint Sie Omar Sheikh, der Killer bzw. Drahtzieher des Verbrechens, zu faszinieren.

Ich muss zugeben, dass mich keiner so beeindruckt wie Omar, dieser scheinbar zivilisierte, sanfte, kultivierte und feinsinnige Mann mit dieser Mischung aus Scharfsinn und Verblendung, Kultur und krimineller Brutalität.

Warum diese Faszination für die Verkörperung des Bösen?

Was ist das Böse? Seit dreißig Jahren setze ich mich mit dieser Fragestellung auseinander. Ich beschäftigte mich mit den Faschisten der 30er-Jahre und mit den Linksradikalen meiner Generation. Heute interessiert mich der radikale Islam: der zeitgenössische Nihilismus, der Wille vieler Menschen, zerstören zu wollen. Omar Sheikh ist ein Prototyp des modernen Terroristen. Nach Pakistan zu reisen ist weit und kompliziert. Aber viel weiter und viel komplizierter ist es, in den Kopf eines Djihadisten zu dringen. Was findet im Kopf des Teufels statt? Was geschieht in der Seele eines Menschen, der eiskalt das Böse will und das schlimmste aller Verbrechen begeht? Wie funktioniert das Teuflische heute? Wer sind diese modernen Besessenen, die denken, alles sei erlaubt, nicht weil es keinen Gott gibt, sondern gerade weil es ihn gibt und seine Existenz sie in den Wahnsinn treibt?

Haben Sie Antworten darauf gefunden?

Wir stehen einem enormen Phänomen gegenüber, das wir nicht eindeutig erklären können. Eines wissen wir: Der radikale Terrorismus ist das Ergebnis der Begegnung des Islams mit dem Westen. Aber warum sind gerade jene jungen Muslime, die mit der westlichen Kultur in Berührung kommen, diejenigen, die plötzlich dem schlimmsten Fanatismus verfallen? Was passiert bei diesem Zusammenstoß? Wovon hängt es ab, ob die Begegnung des Islams mit dem Westen gelingt oder scheitert? Keiner der großen Djihadisten kam aus arabischen oder pakistanischen Madrassen, Religionsseminaren. Khalid Sheikh Mohammed, der Vertraute von Bin Laden, den die Pakistanis im Februar dieses Jahres verhafteten, ging in den Vereinigten Staaten zur Schule. Mohammed Atta kam aus Hamburg. Auch der Drahtzieher von Pearls Entführung und Ermordung, Omar Sheikh, besuchte die London School of Economics. Die meisten stammen aus gehobenen Verhältnissen und absolvierten angesehene Studiengänge in europäischen Hauptstädten. Das bedeutet, dass ihre Überzeugung weder auf Hoffnungslosigkeit noch auf Armut zurückzuführen ist.

Wie erklären Sie sich im Falle von Omar Sheikh den Wandel vom netten Engländer zum radikalen Islamisten?

Nihilismus, Ressentiments, Racheabsichten und ein fehlendes Zugehörigkeitsgefühl: Er, als Brite pakistanischer Abstammung, erlebte das Zusammentreffen dieser zwei Kulturen in sich nicht mit Stolz als Chance, sondern schmerzvoll als Verhängnis. Will man den Moment datieren, der Omar Sheikhs Leben umkrempelte, stößt man auf den Bosnienkrieg. Dieses Ereignis brachte den moderaten Muslim dazu, seinen islamischen Hintergrund und seine Kontakte zum Westen als Gegensatz zu empfinden. In seinem Gefängnistagebuch steht, dass die Erinnerung an ein vergewaltigtes Mädchen in diesem Krieg ihn noch Jahre später bis ins Mark schockierte. Er bezog sich dabei auf ein Archivbild in einem von ihm gesehenen Film, das eine dreizehnjährige verstümmelte Bosnierin zeigt, die von serbischen Milizen vergewaltigt und ermordet wird. Auf einer Studienreise nach Bosnien, die von muslimischen Studenten organisiert wurde, entdeckte Omar Sheikh dann für sich den islamistischen Fundamentalismus. Dabei ist er kein frommer, betender Gläubiger.

Sie führen in Ihrem Buch an, allein die Vorstellung, nach britischem Recht und nicht nach den Gesetzen des Korans, der Scharia, verurteilt zu werden, habe Omar Sheikh bei seinem Prozess in Pakistan außer sich geraten lassen. Können Sie belegen, inwiefern dieser fanatische Djihadkämpfer kein guter Muslim sein soll?

Ja! Für alle, die ihn kennen und mit denen ich sprach, wäre ein frommer Omar eine ziemliche Überraschung. Asad Khan wunderte es, ihn auf der Bosnienreise so selten beten zu sehen. Rhys Patridge erlebte, wie unverfroren er den koranischen Status des „Reisenden“ ausnutzte, um sich um seine Gebete zu drücken. Und Peter Gees, mit dem er zwei Jahre lang dieselbe Gefängniszelle teilte, sagte mir: „Er glaubt an die Unsterblichkeit der Seele wie daran, dass ein Ei ein Ei ist.“ Omar Sheikh ist ein schlechter Muslim. Ihm geht es nicht um den religiösen Glauben, sondern um Ruhm, Ehre und vor allem um die Herrschaft über andere. Der Djihad ist eine Mafia.

Ist das nicht eine äußerst spekulative Formulierung?

Die einfachen Soldaten des heiligen Krieges sind sicherlich von einem starken Glauben geleitet. Ihre zynischen, skrupellosen Chefs hingegen handeln aus Machtgründen heraus, um sich selbst zu bereichern. Oft sind es einfach nur Gangster. Man nimmt es viel zu sehr für bare Münze, wie sie sich selbst als Gottesfanatiker darstellen. Im Westen haben wir – wie die arabische Welt – das Bild von einem Bin Laden, der als saudischer Milliardär seinen Reichtum auf dem Altar der arabischen Vergeltung geopfert hat. Das vertuscht vollkommen die Tatsache, dass El Kaida eine Maschine ist, ein gigantisches, den gesamten Erdball umspannendes Netz, um Geld zu machen. Dazu zählen Schutzgelderpressungen, Steuern auf Glücksspiele und auf den afghanischen Drogenhandel sowie ausgeklügelte, fast nicht nachweisbare Finanzbetrügereien, die auf Kreditkartenfälschungen beruhen.

Haben Sie für Ihre Hypothese, dass Bin Laden sich vorwiegend bereichern will, Belege?

Inzwischen ist allgemein bekannt, dass Börsenmakler, die mit Bin Laden in Verbindung standen, durch Put-Optionen auf Aktien der United-Airlines und American-Airlines den Anschlag vom 11. September finanziert haben. Die Vorwegnahme des Ereignisses, seine Virtualität, hat das Ereignis selbst, seine Realisierung, erst ermöglicht. Diese vollkommen neue Erscheinungsform der politischen Kriminalität kommentierte Bin Laden am 28. September 2001 in einer Tageszeitung in Karatschi: „El Kaida verfügt über viele modern gesinnte, gut ausgebildete junge Menschen, die die Schwachstellen im westlichen Finanzsystem kennen und auszunutzen wissen.“ Damit ist alles gesagt.

Was haben Sie in Dubai, der arabischen Hauptstadt des Geldes, entdeckt?

Ich fand heraus, dass Anschläge von El-Kaida-Kämpfern, zum Beispiel gegen indische Armeeoffiziere in Kaschmir, vergütet werden. Der Preis variiert je nach Dienstgrad des Opfers. In Dubai sah ich wechselstubenartige Anlaufstellen für zukünftige Selbstmordattentäter, in denen sie ihre Bewerbungsunterlagen abgeben können. Der Selbstmordattentäter hat einen Preis, der im Voraus zwischen ihm, der Organisation und der Familie ausgehandelt wird. Vertraglich wird festgelegt, welche Summe die Hinterbliebenen monatlich, lebenslang zur Sicherung halbwegs akzeptabler Lebensbedingungen erhalten werden. Wenn der Vertrag gut verhandelt wird, ist er an den Inflationsindex gekoppelt, beziehungsweise in harten Devisen kalkuliert. Ich stieß auf den Fall eines afghanischen Familienvaters, der als Flüchtling in der Umgebung von Dubai lebt und nach dem Tod seiner zwei Kinder in Tora Bora 2001 eine Geldsumme erhielt, mit der er eine Metzgerei eröffnete.

Sie haben die Recherchen von Pearl im islamistischen Milieu fortgesetzt. Was haben Sie herausbekommen?

Daniel Pearl war auf der Spur von Richard Colvin Reid, jenem Mann, der am 22. Dezember 2001 mit Sprengstoff in den Turnschuhen das Flugzeug von Paris nach Miami bestieg. Pearl beging den Fehler, Omar Sheikh zu trauen, der ihm versprach, ihn zu Reids Guru zu bringen, zu Mubarak Ali Shah Gilani, dem Anführer der Terrorsekte Jamaat ul-Fuqra, die auf der Liste der terroristischen Organisationen des FBI steht. Am vereinbarten Tag wurde Pearl nicht zu Gilani gebracht, sondern entführt. Daniel Pearl ist nicht gestorben, weil ein paar Gottesfanatiker einfach durchgedreht sind. Bei seiner Ermordung handelt es sich vielmehr um ein Staatsverbrechen. Der pakistanische Präsident Pervez Musharraf sagte einmal über Daniel Pearl, er sei „over intrusive“ gewesen, zu aufdringlich, und später, er habe sich leider in den Fäden des Geheimdienstes verstrickt. Pearl hatte in seinem letzten Artikel vom 24. Dezember 2001 aufgedeckt, wie Hamil Gul, der ehemalige Leiter des pakistanischen Geheimdienstes ISI, Ende August 2001 in Kabul den Islamisten Bashiruddin Mahmoud traf, der bis 1999 dem pakistanischen Kommissariat für Atomenergie vorstand. Dieser renommierte Wissenschaftler und Gründer einer Fabrik zur Herstellung von Plutonium hatte wiederum Anfang August 2001 Bin Laden in Kandahar getroffen. Pearls Artikel erregte in Amerika kein großes Aufsehen. Jedoch alarmierte er in Karatschi jene, denen nicht daran gelegen war, dass die Kontakte zwischen El Kaida, dem pakistanischen Geheimdienst und einem Atomwissenschaftler offen gelegt wurden.

Gibt es konkrete Beweise für diese Verstrickungen?

Ja, einen weiteren Fall. Mahmouds Chef, der Wissenschaftler Abdul Qadir, gewissermaßen der Oppenheimer Pakistans, der wahre Vater der am 28. Mai 1998 erstmals getesteten Bombe, ist auch ganz offiziell Mitglied der Terroristenorganisation Lashkar-e-Toiba. Diese Organisation bildet mit der Harkat den engen Kreis um El Kaida. Man muss wissen, dass Abdul Qadir von 1986 bis 1994 eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran der Ajatollahs eingeleitet hat. Er begab sich auch mehrmals offiziell als Tourist nach Nordkorea, wo er, der Spezialist für die Herstellung von Plutonium, Freunde behalten hat. In Lahore und Karatschi ist es ein offenes Geheimnis, dass zwischen Pakistan, El Kaida und Nordkorea ein Tauschhandel von Know-how gegen Missiles betrieben wird.

Eine entsetzliche Vorstellung.

Ja, denn diese islamistischen Wissenschaftler betrachten die pakistanische Atombombe nicht als Besitz Pakistans, sondern der gesamten islamischen Welt, der Ummah, der Gemeinschaft der Gläubigen. Man stelle sich den Albtraum vor, den sie sich herbeisehnen! Für diese Leute wäre es kein Hochverrat, Bin Laden mit Massenvernichtungswaffen auszustatten, sondern ein Treueakt, fast ein Zeichen der Frömmigkeit.

Der pakistanische Präsident Musharraf behauptet, er habe die volle Kontrolle über die nukleare Befehlskette und über die strikte Trennung zwischen Materiallager und Abschussbasen.

Pakistan ist heute der größte Schurkenstaat der Erde. Zwischen Islamabad und Karatschi bildet sich ein veritables schwarzes Loch des internationalen Terrorismus, in dem eine Atmosphäre der Apokalypse herrscht. Man muss nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen und von einer Katastrophe ausgehen. Doch da die Bombe von Islamisten erfunden wurde, verfügen sie schon einmal über den Zugangscode zu den Übermittlungssystemen und den Sprengköpfen Pakistans. Die Bedrohung ist da!

Was kann dagegen unternommen werden?

Ich denke, die Amerikaner und westlichen Diplomaten irren sich, wenn sie Pakistan für einen stabilen Staat halten, den Musharraf unter Kontrolle hat. Es handelt sich wieder einmal um eine historische Fehleinschätzung. Trotz antiterroristischer Kooperationen bleibt Pakistan ein gefährliches Land. Selbst wenn seine Regierung dem Islamismus den Prozess machen will, indem sie Islamisten – am Beispiel von Omar Sheikh – zunächst zum Tode verurteilt. Wenn man die Liste der so genannten „Schurkenstaaten“ von Bush junior betrachtet, fällt einem auf, dass es zufällig dieselben wie von Bush senior sind. George W. Bush ist zehn Jahre zu spät dran. Er muss seine Liste aktualisieren. Die Welt und ihre Bedrohungen haben sich verändert. Die Gefahr geht nicht mehr von Libyen, dem Iran und Irak aus, sondern von Pakistan, Saudi-Arabien, dem Jemen und Nordkorea. Die Sache drängt mehr als jemals zuvor, da wir vor der großen Herausforderung des beginnenden Jahrhunderts stehen.

Sie haben gesagt, der Kaschmirkonflikt zwischen Indien und Pakistan sei brisanter als das Nahostproblem. Warum?

Meine Äußerung soll dazu provozieren, nicht nur auf Palästina fixiert zu sein. In Europa unterliegen wir einer Art Pawlow schem Mechanismus, den Islam mit der arabischen Welt gleichzusetzen. Dabei verlieren wir den asiatischen Islam aus den Augen. Von Pakistan, Afghanistan, Indonesien und den Philippinen aus gesehen steht der palästinensische Konflikt viel weniger im Zentrum, als man es von Paris oder Berlin aus denkt. Die Turbulenzen im Inneren der muslimischen Welt kommen in Kaschmir zum Vorschein. Dort steht man mitten im Auge des Zyklons.

Wie haben Sie den Mut aufgebracht, Binori Town in Karatschi zu betreten, jenes sunnitische Religionsseminar, das Taliban-Würdenträger ausbildete und Bin Laden versteckt haben soll?

Das ist nicht Mut, da hineinzugehen. Wie soll ich sagen . ich habe dieses Jahr in einem merkwürdigen Zustand verbracht: sozusagen in Loslösung oder Abwesenheit von mir selbst mit diesem obsessionellen Willen, ans Ende dieser Geschichte zu gelangen.

Haben Angst oder Vorsicht Sie nie gebremst?

Die Angst war immer da. Binori Town ist wie ein eigenes Dorf in der Stadt, groß. Man verliert sich dort. Als ich es betrat, war mir vollkommen bewusst, dass ich der erste muslimische Fremde, noch dazu der erste Jude war, der dort eindrang. Natürlich ist dieses Gefühl nicht beruhigend und Vertrauen erweckend. Aber dass es einen bremst? Nein.

Ihr Vorgänger wurde bei seinen Recherchen ermordet. Welche Sicherheitsvorkehrungen haben Sie getroffen?

Meine Vorsichtsmaßnahmen bestanden darin, meine Aufenthalte zu zerstückeln und die Recherche nicht in einem einzigen Zeitraum durchzuführen. Ich blieb nie länger als zehn oder 15 Tage. Außerdem hatte ich das Glück, Franzose und Schriftsteller zu sein. Wenn ich Amerikaner und Journalist gewesen wäre, hätte ich Pearls Recherche nicht fortsetzen können.

Nach einer Lobeshymne auf Daniel Pearl bezeichnen Sie sich in Ihrem Buch selbst als seinen „Bruder“, als „Gleichgesinnten“. Deutschsprachige Rezensionen kreideten Ihnen an, dass Sie selbstgefällig in dieser Rolle aufgingen, ihn als Marionette instrumentalisierten und sich seines Martyriums bemächtigten.

Zwischen der Hommage an Danny und mir sind im Buch bestimmt zwei Seiten. Dieser Vorwurf überrascht mich. Den Eltern von Pearl wäre es nie in den Sinn gekommen, dass ich ihren Sohn benutze und selbst zu präsent bin. Judea und Ruth Pearl verstehen mein Buch ausschließlich als Ehrerbietung an ihren Sohn und die Werte, die er verkörperte.

Le Monde pries Ihr Buch als „überzeugend und verstörend“, Le Point als einen „prächtigen und Furcht erregenden Bericht“ an. Le Figaro verglich Sie mit Norman Mailer und James Ellroy. Auf Grund der an „Heiligsprechung grenzenden“ Berichterstattung wurde im Ausland an Ihrem Beispiel die Beziehungskorruption und Machtballung des französischen Literaturbetriebs angeprangert.

Diese Behauptung zeugt eher davon, dass sowohl die französische Presse als auch meine Situation falsch eingeschätzt werden. Wenn mich das System hier angreifen will, macht es das. Vor sechs Jahren ist die gesamte Presse über meinen Film „Der Tag und die Nacht“ hergefallen, den ich mochte und noch immer sehr mag. Diese einhellig vernichtende Kritik fand ich ungerecht und hat mich sehr verletzt. Ich glaube nicht, dass mein Einfluss ausreicht, als dass ich den Zeitungen ihre Ansichten über mich diktieren könnte.

Meinen Sie, dass Ihr mondänes Image möglicherweise provoziert?

Ich bin wie ich bin. Ich stehe dazu: Ich führe ein Leben im absoluten Wohlstand. Die, die es stört, nerve ich damit. Ich entspreche vielleicht nicht dem klassischen Profil eines engagierten Intellektuellen. Aber ich werde mich nicht ändern und anfangen Theater zu spielen, um in ein bestimmtes Bild zu passen. Ich stehe vollkommen zu meinen Eigenheiten und zu meiner eigenen Wahrheit.

Ihnen wurde Narzissmus und Ich-Besessenheit vorgeworfen.

Ja, jeder Schriftsteller ist ein bisschen narzisstisch. Wenn die Kritik sagen wollte, dass ich kein gewöhnlicher Reporter bin, hat sie Recht. Was ich schreibe ist Literatur, subjektiv.

Unlängst haben Sie im Pariser Wachsfigurenkabinett, dem Grévin Museum, Ihr eigenes Monument errichtet bekommen. Wie war es, der Bernard-Henri-Lévy-Statue gegenüberzustehen?

Ich habe nichts gefühlt.

Das Gespräch führte Christine Velan.

Zur Person // BERNARD-HENRI LéVY wurde 1948 in Algerien geboren und lebt in Paris. Sein Vater hinterließ ihm ein beachtliches Vermögen. Er ist mit der glamourösen Schaupielerin Arielle Dombasle verheiratet. In Frankreich gilt er als einer der namhaftesten Intellektuellen und insbesondere als engagierter Experte des Nahen und Mittleren Ostens. In Deutschland erschien sein jüngstes Buch „Wer hat Daniel Pearl ermordet?“ im Econ Verlag.

DER PHILOSOPH Henri Lévy tauchte vor fünfundzwanzig Jahren im Sartre-Umfeld auf. Er zählt zu den führenden „nouveaux philosophes“, die sich Ende der 70er-Jahre vom Marxismus und vom revolutionär-utopischen Denken lautstark verabschiedeten. In seinem ersten Buch „Die Barbarei mit menschlichem Gesicht“ (Rowohlt Verlag 1985) zeigte er auf, inwiefern der Marxismus das Paradigma eines anderen Totalitarismus war. Von seinen philosophischen Büchern wurde zuletzt seine Biografie über Jean-Paul Sartre ins Deutsche übersetzt. „Sartre, der Philosoph des 20. Jahrhunderts“ (Hanser Verlag 2001).

DER GLOBETROTTER bereist seit über dreißig Jahren Kriegsschauplätze, um den Horror der Barbarei höchst medienwirksam anzuklagen. 1992 harrte er als Jude im belagerten Sarajevo an der Seite der bosnischen Moslems aus.

DER FILMEMACHER drehte „Der Tag und die Nacht“ mit Lauren Bacall, Alain Delon und Arielle Dombasle. Die französische Kritik stufte den Streifen 1997 einhellig als „schlechtesten französischen Film aller Zeiten“ ein.

LéVY WAR PRÄSIDENT des Programmbeirates von Arte, ist Filmproduzent von „Les Films du Lendemain“, Herausgeber einer Buchreihe des Verlags „Grasset“ sowie der Literaturzeitschrift „La règle du jeu“.

Was geschieht in der Seele eines Menschen, der eiskalt das schlimmste aller Verbrechen begeht?

George W. Bush ist zehn Jahre zu spät dran. Die Welt und ihre Bedrohungen haben sich verändert.

Quelle: Berliner Zeitung