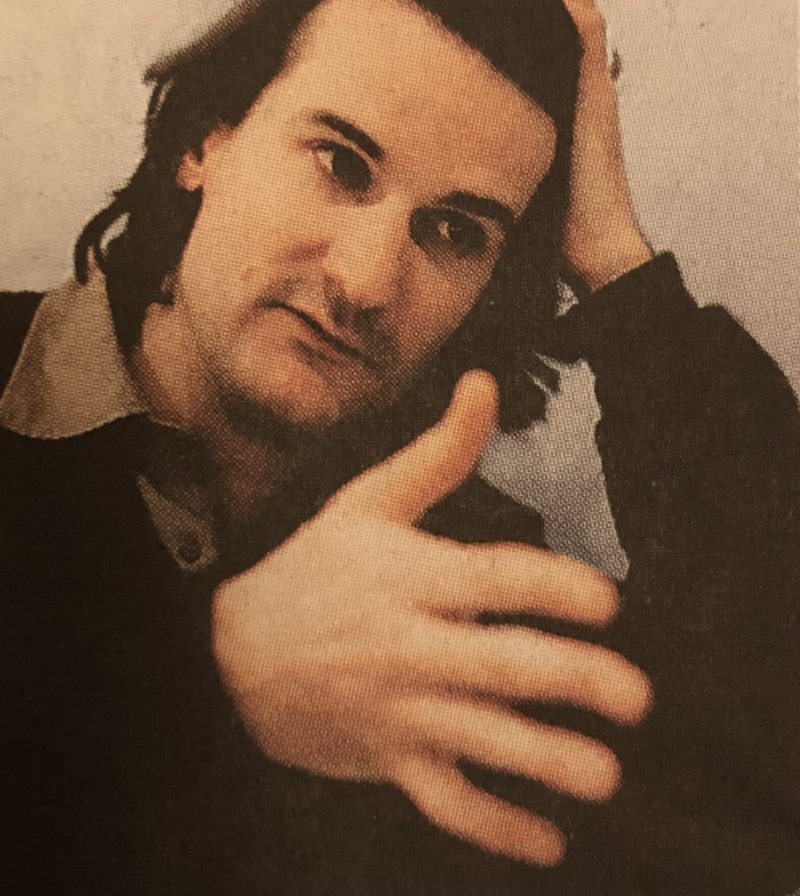

Mit einem Enthüllungsroman greift der Pariser Schriftsteller Frédéric Beigbeder die Werbeindustrie an, das Buch wurde zum Bestseller. Ein Gespräch

Monsieur Beigbeder, Octave, der Antiheld Ihres Insiderromans über die Werbeindustrie „Neununddreißigneunzig“ sagt: „Ich schreibe dieses Buch, um mich feuern zu lassen.“ Octave ist es nicht gelungen, Ihnen schon. Ja, bei mir hat es geklappt. Es hat zu gut geklappt. Ich wollte mich feuern lassen und eine hohe Abfindung kassieren. Und dann habe ich nicht einen Franc bekommen. Jetzt prozessiere ich gegen meinen ehemaligen Arbeitgeber, den französischen Ableger der US-Agentur „Young & Rubicam“. Sollte ich Kohle kriegen, möchte ich sie Organisationen geben, die gegen Werbung arbeiten. Es wäre doch witzig, wenn die größte Agentur Amerikas den Kampf gegen Werbung finanziert. Mein Buch war ein Bestseller in Frankreich, ich brauche kein Geld mehr. Erst mit Ihrem Enthüllungsroman haben Sie den Bruch mit der Werbebranche vollzogen. Wären Sie auch freiwillig gegangen, wenn man Sie nicht vor die Tür gesetzt hätte? Ich wäre auf keinen Fall mehr geblieben, auch wenn man mich nicht gefeuert hätte. Im Roman ist das anders. Octave ist schwach, krank und schizophren. Er hat nicht den Mut zu gehen. Ich finde es witzig, dass er alles Mögliche versucht, um rausgeschmissen zu werden. Selbst als er mit seinem aus der verkoksten Nase fließenden Blut den Toilettenspiegel des Auftraggebers Danone beschmiert, funktioniert es nicht. Am Ende wird stattdessen sein Gehalt erhöht und er zum Chef befördert. Wie haben Sie mögliche Reaktionen der Branche auf Ihren „Hochverrat“ eingeschätzt? Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, gefeuert zu werden. Wenn meine Arbeitgeber auf den Beruf bezogen intelligent gewesen wären, hätten sie natürlich sagen müssen: „Haha, das ist sehr komisch, danke Frédéric, du bist wunderbar. Du bekommst ein noch höheres Gehalt.“ Doch sie haben wie Menschen reagiert. Ihre Kritik richtet sich hauptsächlich gegen Danone. Mein früherer Arbeitgeber hatte wegen dieses Kunden große Angst. Wenn man derzeitige Boykottaktionen gegen den Konzern in Frankreich betrachtet, war ich eine Art Vorbote. Das Verhalten von Danone kannte ich nur aus Werbekonferenzen. Ich dachte nicht, dass den eigenen Angestellten gegenüber der gleiche Zynismus, die gleiche Verachtung herrschen würde, unglaubliche Gewinne anzukündigen und gleichzeitig Menschen zu entlassen. Ich betone jetzt „Danone“. Mein Verlag Grasset hatte mich aus Rechtsgründen gebeten, den Originalnamen im Manuskript zu verändern. To protect the guilty. Andere Markennamen wie Nestlé und Nike behielt ich bei. Musste Ihr Verlag nicht mit Klagen von multinationalen Konzernen rechnen? Mein Verleger hat darauf verzichtet, „Neununddreißigneunzig“ von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen. Er meinte, sonst müsste man alles neu schreiben. Das ist doch Wahnsinn. Wie soll man heute die Wahrheit sagen, ohne einen Prozess am Hals zu haben oder zumindest zu riskieren? Die Literatur kann die Realität, die wir täglich erfahren, nicht mehr beschreiben. Heute unterliegt ein Schriftsteller fast mehr als früher der Zensur. Man kann über Marken und Unternehmen nicht mehr sprechen. Worüber soll man dann schreiben? Verrückt ist, dass Unternehmen und Marken hingegen das Recht bleibt, sich auszudrücken. Es gibt doch weiterhin Foren, wo Marken und Unternehmen kritisiert werden können. In Frankreich sind Journalisten nicht sehr mutig. Da Fernsehen und Printmedien von der Werbung finanziert werden, wollen alle ihre Budgets nicht verlieren. Nur in seltenen Wirtschaftssendungen übt man vereinzelt Kritik. Vor etwa drei Jahren hat die Werbeagentur „Publicis“ den „Figaro“ gebeten, eine Journalistin zu entlassen, weil sie den Agenturchef kritisiert hatte. Die Zeitung zog es vor, sich ihrer zu entledigen, denn das Werbebudget lag in Millionenhöhe. Wenn Sie zehn Jahre lang in der Werbung gearbeitet haben, müssen Sie zumindest am Anfang Gefallen daran gefunden haben. Sicher. Mit 24 Jahren kam ich eher zufällig in die Werbung. Ich hatte Politikwissenschaft studiert. Einem Agenturchef hatte mein erster Roman „Erinnerungen eines verstörten jungen Mannes“ gefallen, und er schlug mir vor, für ihn zu arbeiten. Was gefiel Ihnen konkret? Die Kohle. Wenn man eine Kampagne herausgebracht hat, die beachtet wird, wechselt man die Agentur und verdient 8 000 Mark monatlich, und nach acht oder zehn Jahren kommt man auf 15 000 Mark. Reisen, Glamour, schöne Mädchen, auch große Fotografen und Filmemacher zu treffen, das alles gefiel mir. Doch schnell wurde mir bewusst, dass Auftraggeber potenzielle Käufer für bescheuert halten. Ich dachte, nein, der ist ein Idiot, der nächste wird besser drauf sein. Und der nächste sagte das Gleiche: „Die Hausfrau ist dumm, man muss ihr Scheiße vorsetzen, wir werden deine Idee nicht nehmen. Ich bin derjenige, der zahlt, also habe ich Recht.“ Diese Haltung war die Regel. So habe ich hauptsächlich für den Mülleimer gearbeitet. Wann haben Sie angefangen, sich von der Werbewelt innerlich zu distanzieren? Schon nach zwei, drei, vier Jahren. Erst dachte ich, es sei ein Problem der Agentur, und wechselte. Die letzten fünf Jahre, die ich bei „Young & Rubicam“ blieb, war ich total angewidert. Ich hätte wie viele Kreative werden können: zynisch, resigniert, blasiert, den ganzen Tag Joints rauchend und Koks sniffend. Die denken nur ans Gehalt und leiden unter Magengeschwüren. Da ich schon vier Bücher geschrieben hatte, fing ich 1997 an, Aufzeichnungen zu machen und dachte, vielleicht ist das der Ausweg. Als ich Michel Houellebecq kennen lernte und ihm von dem Werbekram erzählte, hat er gesagt: „Du bist ja blöd, warum schreibst du nicht einen Roman darüber? Die Werbung ist das wahre Machtzentrum heute.“ Durch langjährige Berufserfahrung verfügen Sie über das Wissen, um Mechanismen und Codes der Werbewelt enthüllen zu können. Ich habe Berufsgeheimnisse verraten, die man nur kennt, wenn man einer ihrer Sklaven war. Das hat die Branche am meisten schockiert. Werbung zu kritisieren ist nichts Neues, schon in den 60er-Jahren wurde das gemacht. Ich übe Kritik, indem ich Arbeits- und Herstellungsvorgänge enthülle: sinn- und endlose Meetings mit größenwahnsinnigen Kreativen und rassistischen Auftraggebern, überteuerte Dreharbeiten, überflüssige Motivationsseminare. Mit den zehn Geboten des perfekten Kreativen, die ich aufstelle, erfahren Kunden von Werbeagenturen, wie sie beschissen werden. Das hat ihnen missfallen. Mit Nazis verglichen zu werden natürlich auch. Sie setzen die Werbeindustrie mit den Nationalsozialisten gleich, schreiben, Industrielle seien fast bereit, Viehwaggons wieder einzusetzen, damit Konsumenten ihre Produkte fressen. Ist das nicht äußerst spekulativ? Ich übertreibe. Es ist Octave, der von Nazis besessen ist. Wenn er ein Gebäude betritt, stellt er sich vor, Albert Speer habe es entworfen. Wenn er muskulöse Männer in Miami sieht, denkt er an Skulpturen von Arno Breker. Er hebt ständig ab, denn er nimmt täglich vier Gramm Koks. Und Sie, was denken Sie? Mir ist wichtig, diese Assoziationen Octave zuzuschreiben. Es entspricht nicht ganz dem, was ich denke. Das sagen Schriftsteller, wenn sie unangenehmen Fragen entkommen wollen. Aber wahr ist doch, dass wir in einem Werbe-Totalitarismus leben. Ein diktatorischer Diskurs definiert sich als Diskurs, der keine Antwort hat. Die Werbung kauft das Recht, sich auszudrücken: Sie bezahlt dafür Werberaum in Straßen, Zeitschriften und im Fernsehen. Und wir können darauf nicht antworten. In dieser Konstellation sehe ich eine Art von Faschismus. Ein weiterer Aspekt der Werbung ist, wie sie in der Geschichte wirksam sowohl von Kommunisten in der russischen Revolution als auch von Nazis zu Propagandazwecken benutzt wurde. Ich finde es wichtig, an die nicht zu leugnenden historischen Tatsachen zu erinnern. Werbung ist nicht leicht, frivol und cool. Millionen Menschen zu manipulieren, bleibt brutal, mit ihren Sehnsüchten zu spielen, macht krank. Wie beurteilen Sie bei der Vorherrschaft von Marken multinationaler Konzerne unseren Demokratiebegriff? Die Politiker haben die Macht der Wirtschaft überlassen. Wir können unsere Wahlzettel zerreißen, sie sind nichts mehr wert. Bill Gates Vermögen entspricht dem Bruttosozialprodukt Portugals, der 168 Milliarden Dollar Umsatz von General Motors dem Dänemarks. Marken sind so reich wie Länder. Wenn man paranoid ist, was bei mir der Fall ist, kann man sich vorstellen, dass General Motors eine Armee aufbauen, Gesetze aufstellen und Land kaufen kann, indem sich GM-Bewohner niederlassen. Schließlich gab es schon Unternehmen, die ganze Dörfer besaßen. Eines Tages werden wir nicht mehr Länder, sondern Marken bewohnen, Mac Donaldianer und Microsofties sein. Wie schätzen Sie die so genannte „Privatisierung der Welt“ ein, wenn man bedenkt, dass Herbert Marcuse 1964 es noch als Sakrileg erachtete, Bach im Supermarkt zu spielen und heute selbst schon der Name „Bach“ in Leipzig geschützt ist. Unsere Wirklichkeit wird von Marken aufgekauft. Die Sprache zum Beispiel, die jedem von uns gehören sollte, wird immer mehr privatisiert. Nestlé hat sich das Wort „Glück“ als Markennamen schützen lassen, Pepsi gehört das Wort „blau“. Vor kurzem hat ein Comic-Zeichner die Stadt Dijon abbilden wollen. Da er die Realität gezeichnet hatte, war neben Kiosken und Autos auch ein Werbeplakat mit Mickeymouse vom Pariser Disneyland zu sehen. Disney hat mit Erfolg gegen ihn prozessiert, um die Mickeymouse-Darstellung zu verbieten. Täglich gibt es jetzt solche Rechtsstreitigkeiten. Ihrem Roman stellen Sie zwar ein Zitat von Rainer Werner Fassbinder voran, „Was man nicht verändern kann, sollte man zumindest beschreiben“, gleichzeitig deuten Sie Möglichkeiten zu Veränderungen an. Die echte Macht liegt im Konsum: eher in der Kreditkarte als im Wahlzettel. Das Bemühen des Einzelnen ist jetzt gefragt, Produkte bewusst auszuwählen und Marken zu bestrafen, die uns in ihren Werbekampagnen sexistisch, rassistisch oder einfach nur dumm erscheinen. Man sollte ein Notizheft bei sich tragen, um diese Marken zu notieren und nicht mehr zu kaufen. Ratgeber erscheinen inzwischen, die den Marken, wenn sie ethisch korrekt sind, Sterne wie im Guide Michelin verleihen. Wir müssen Marken wie Nike boykottieren, wenn man mitkriegt, dass sie Kinder in Indonesien ausbeuten. Diese Form von Protest wird in Amerika und auch in Deutschland schon mehr als in Frankreich betrieben. Bei der Erika-Ölpest hat sich „Total“ nach dem Beginn von Protesten entschieden, für die Reinigung der Strände zu zahlen. Die Vorstandsvorsitzenden müssen jetzt aufpassen, wenn sie Entscheidungen treffen, denn Konsumenten fangen an, Aktionen und Prozesse, wie beispielsweise in Amerika gegen die Tabakindustrie, anzuzetteln. Käufer sind nicht mehr bescheuert, sie reagieren. Sie selbst behaupten, das System habe sein Ziel erreicht, denn sogar Ungehorsam sei zu einer Form von Gehorsam geworden. Haben Sie mit Ihrer medial äußerst präsenten Kritik nicht den Eindruck, lediglich zur Unterhaltung und Auflockerung des verfestigten Systems beizutragen? Deshalb habe ich mich entschlossen, in die Illegalität zu gehen und mit Organisationen, die Werbung bekämpfen, zusammen Aktionen durchzuführen. Den Anti-Werbe-Aktivisten gehören auch ehemalige Werbeleute an, die ihr Wissen über Werbung einsetzen, um es als Waffe gegen diese selbst zu richten. Heute haben wir zu Baudelaires 180. Geburtstag drei Werbeplakate vor dessen Haus beschmiert, in dem gerade Luxusappartements entstehen. Die Tafel, die darauf hinwies, wo Baudelaire geboren wurde, fehlt jetzt. Die Stadt Paris vermietet hingegen riesige Werbeflächen vor seinem Geburtshaus. Wir müssten es schaffen, im Fernsehen Werbung gegen Werbung zu zeigen. Werbespots, die sich über Autos und Alkohol, über Mode und Mannequins mokieren. Ich hatte einen Spot für die „Casseurs de Pub“ konzipiert, in dem die Erde Unmengen an Autos aß, schwitzte und schwitzte, bis sie starb. Die französische Medienaufsichtsbehörde weigerte sich, diesen Spot zum „Buy-nothing-Day“, der anregen sollte, nichts zu kaufen, zu zeigen. Das sei eine politische Werbung und somit verboten. Für Ihre Kampagne haben Sie den Buchpreis als Romantitel gewählt. Mein Buch ist eine Ware, der Preis ist der Titel: Neununddreißigneunzig. Darüber steht mein Name. Ich bin käuflich. Um unsere Zivilisation des Geldes zu denunzieren, ist es gut, gleich den Preis auf ein Kunstwerk zu kleben. Ich halte der Branche den Spiegel vor. Der Preis bestimmt heute den Wert der Dinge und nicht umgekehrt. Der Erfolg meines Buches führt jetzt auch noch vor, wie gefährlich Werbung ist. Was Ihre Glaubwürdigkeit anbelangt, setzen Sie sich nicht einem starken Paradoxon aus, indem Sie sich als selbst geschaffenes Medienprodukt am System bereichern, das Sie kritisieren? Alle Kritik ist im System integriert. Was soll man machen, wenn man unzufrieden ist? Sich beispielhaft verhalten, sein Maul halten, abhauen und unwirksam bleiben? Ich kritisiere und verdiene lauter Kohle damit. Es stimmt, ich bin nicht rein und makellos. Ich bin widersprüchlich und habe gerne schmutzige Hände. An der Pop-Art mag ich die Idee, dass Warhol von der Konservenbüchse gleichzeitig fasziniert und abgestoßen ist. Er präzisiert niemals, was er mag oder nicht mag. Er sagt nur: „Ich will Werbung im Museum zeigen.“ Mein Vorgehen ist von der Popliteratur nicht weit entfernt. Man beschreibt die Realität, in der wir leben. Bilder, Marken, Werbung und Fernsehen sind zu unserer Welt geworden. Mode und Luxus ziehen mich an. Gleichzeitig sehe ich klar, dass es ekelhaft ist. Der Rest des Planeten krepiert. Und doch faszinieren mich Glamour und Pailletten. Gerade als ehemaliger Werbeexperte, der mit der Werbung abrechnet, könnten Sie falsche Glücksversprechen jener Bilderwelt doch entlarven und müssten dem Schein nicht erliegen. Ich gebe nicht vor, ein Musterbeispiel zu sein. (Er ist irritiert, springt auf, holt eine Colaflasche, setzt sich wieder und schenkt sich ein. Wie in einem Werbespot nimmt er eine Pose ein und hält seinen Plastikbecher sehr hoch.) So, ich habe mir ein Glas Coca Cola eingeschenkt, ich leugne nicht, dass diese Marke pro Stunde weltweit eine Million Dosen verkauft, dass sie Phosphor- und Zitronensäure ins Produkt gibt, um die Illusion zu schaffen, den Durst zu löschen. Es gibt Leute, die Coca-Cola-süchtig sind und täglich zwei Liter trinken. Ich sage das alles und trinke jetzt dennoch einen Schluck, weil ich Coca Cola liebe. Das nervt die Leute, deshalb auch mein Buch, weil es sehr brutal gegen Werbung ist. Dabei sind Titel, Verpackung und Ich ein Medienprodukt. All diese Widersprüche lebt jeder in den Industrieländern. Die meisten Leute sind so wie ich. Sie kritisieren den ganzen Tag den Konsumterror. Und wenn sie im Stau stecken, schimpfen sie auf Autos und sitzen trotzdem in einem. Ihr Antiheld Octave zeichnet ein Porträt seiner selbst, indem er Unmengen an Markenartikeln in dem Sinne von „Ich besitze, so bin ich“ auflistet. Als ironische Ergänzung fügt er noch den Besitz eines Autogramms des französischen Topmodels Laetitia Casta hinzu. Was würden Sie aufführen? Definieren Sie sich auch über Ihr Konsumverhalten? Nein, mich interessieren nur Bücher. Ich würde eine Buchliste statt Luxusartikel aufzählen. Für mich sind Bücher letzte Orte der Freiheit. Keiner kauft ihre Seiten, um dort Produkte zu bewerben. Als Schriftsteller kann man sich ausdrücken, wie man denkt. Das bleibt ein Ort, der heute eine Art von Mission hat, eine „Mission Impossible“: Wort gegen Bild, Ruhe gegen Krach, Kunst gegen Kommerz. Auf Ihrem Kühlschrank liegt tatsächlich das im Roman erwähnte Autogramm von Laetitia Casta. Sie schrieb darauf Ihren legendären Werbespruch für den Wonderbra „Sehen Sie mir in die Augen. In die Augen, habe ich gesagt!“ Ich traf sie mal zufällig eines Abends. Wissen Sie, der Konsum hat die Religion, Markenartikel haben Gott ersetzt. Leute gehen geradezu mit Andacht in einen Laden, als ob sie einem mystischen Orden zugehörten. Auf der Suche nach Glück kaufen sie diese angebeteten Dinge in einer Art Ritus oder Messe. In Bezug auf Marcuse erscheint es mir nicht als Zufall, dass Bach zuvor in Kirchen erklang und heute in Supermärkten gespielt wird. Michel Houellebecq und Sie beschreiben beide den Untergang unserer Zivilisation. Die „traditionelle Metaphysik“ wird, so Houellebecq, von der Wissenschaft, Ihnen zufolge von der Werbung ersetzt. Wie sehen Sie sich in Bezug auf ihren Freund Houellebecq? Michel mag Loser. Er zeigt gerne, dass unsere Gesellschaft Verlierer fabriziert, die kein Recht auf Sex, die keinen Zugang zum Komfort haben. Sie langweilen sich, leiden, sind ausgeschlossen und unglücklich. Ich interessiere mich eher für Winner, die Geld, Macht und Einfluss haben. Ich sage, es lohnt sich nicht, sich anzustrengen, einen Super-Schlitten zu haben und mit Fotomodellen zu schlafen. Man ist genauso unglücklich. Michel und ich beschreiben das gleiche Unglück. Nehmen Sie nicht hinsichtlich der 68er-Generation divergierende Positionen ein? Ich stimme mit Michel überein, dass der Libertinismus, die sexuelle Befreiung, dem Liberalismus, den Weg bereitet hat, wo der Mensch auf ein Produkt, auf einen Preis reduziert wurde. Er hat Recht, wenn er behauptet, Freiheit endet bei freiheitlich. Im Gegensatz zu Michel bedaure ich, dass die 68er-Revolution nicht wirklich stattgefunden hat. Die Forderungen der 68er waren den meinigen nicht unähnlich: die Infragestellung der Konsumgesellschaft und des unbegrenzten Wirtschaftswachstums. Viele Alt-68er sagen uns heute: „Hört mal, eure kleine Revolte haben wir schon versucht. Es hat nicht geklappt, es lohnt sich nicht.“ Und die nächsten vierzig Jahre sind sie unbeweglich. Ihr Misserfolg hat meiner Generation geschadet. Deshalb nerven mich die 68er, sie sind total entmutigt und entmutigend. Gibt es für Sie noch Utopien? Nach dem Tod Gottes, nach dem Tod der Utopien gibt es keine andere Hoffnung als Geld und Konsum. Der Mauerfall war ein wichtiges Ereignis, aber jetzt fehlt uns das Gegenbeispiel. Zur derzeitigen Welt haben wir keine Alternative. Wir sollten uns wirklich fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit zur Veränderung gibt. Sobald man das Wort Veränderung nur ausspricht, sagt jeder sofort: Du bist ein Träumer, Idealist und Utopist. Die einzige Hoffnung, die den Leuten bleibt, ist, die gleiche Nase, den gleichen Hintern wie jeder zu haben. Die Schönheitschirurgie ist die einzige Ideologie, die geblieben ist. Werbeslogans sind vielleicht die Aphorismen von heute. Meinen Sie, dass Sie deshalb häufig mit dem Selbstdarsteller des viktorianischen Zeitalters, Oscar Wilde, verglichen werden? Oscar Wilde ist mein Idol. Werbung verkauft heute Aphorismen. Vielleicht wäre Wilde jetzt Werbetexter. Gleichzeitig hätte er nicht die Disziplin aufgebracht, sich in den Dienst der Wirtschaft zu stellen. Vielleicht hätte er „Neununddreißigneunzig“ geschrieben. Ich mag Autoren wie Wilde, Proust oder Voltaire. Ihre Gemeinsamkeit liegt darin, reich, mondän, snobistisch und Teil der Bourgeoisie zu sein. Das hinderte sie nicht daran, die Welt aufs Schärfste zu kritisieren, der sie selbst angehörten. Mir gefällt, dass sie Spione waren. Vielleicht waren sie die ersten Bobos. Ich bin so ein Bourgeois Bohemien. Wenn man Ihnen vorschlüge, in die Werbung zurückzukehren, nähmen Sie ein Angebot, das Ihren gestiegenen Marktwert berücksichtigen würde, an? Niemals. Ich werde Journalist und Schriftsteller bleiben. Das Fernsehen, wo ich als Literaturkritiker arbeite, ist wieder ein sehr unsympathisches Milieu, eine Welt voller Haie und Krabben. Eines Tages würde ich gerne auch darüber schreiben. Deshalb bleibe ich bei meiner Strategie des Undercover-Agenten. Ich muss gestehen, es ist äußerst angenehm, gut bezahlt zu sein. Einer der für mich größten amerikanischen Schriftsteller, J.D. Salinger, der seit fünfzig Jahren in seiner Hütte am Waldrand lebt und mit niemandem spricht, ist mutiger. Es ist immer das Gleiche. Ich sage, ich bin gegen das Bild, und gleichzeitig bin ich drin. Warum? Um über Bücher zu reden. Ich weiß nicht, ob ich Recht habe. Vielleicht werde ich mich in ein Stück Seife verwandeln. Aber ich bin eine Seife, die zweifelt. Das ist schon nicht schlecht.